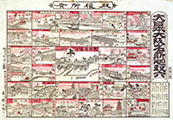

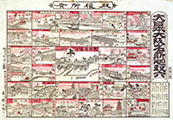

大阪歴史博物館が所蔵する明治時代のすごろく。ダウンロードして、みんなで楽しく遊んでね!ここでは、すごろくのマス目に描かれた場所の説明をします。どんな場所かわかると、もっと楽しくなるよ!

|

- すごろくの説明

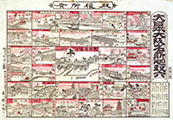

- 120年以上前の明治時代、1896年に発行された「大日本大阪名所廻双六」。全国から大阪にやってきた人たちが、お土産に買うたんや。右下の「ふりだし」から、うずまき状に時計まわりして、中央が「あがり」。名所が網羅されてて、バーチャル“なにわ旅気分”!

|

|

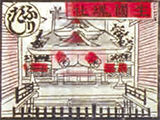

- 生国魂社

- ふりだしは、生国魂神社。大阪でも由緒ある神社のひとつで、昔は今の大阪城あたりにあったらしい。上町台地の高台にあって、真言坂や源聖寺坂など、風情のある坂道が多いところ。明治20年代には、近くにハリボテの「浪花富士山」があった!

|

|

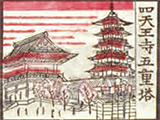

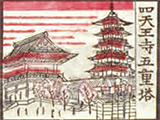

- 四天王寺五重塔

- 1400年以上前、聖徳太子が開いた四天王寺。太子が、仏教をめぐる戦いに勝つように四天王に祈願して、勝ったお礼に建てたお寺なんや!西の入口には大きな石の鳥居がある。昔はここから西を見て、海に沈む夕日に「極楽往生したいなぁ」って願ったんやろうね~

|

|

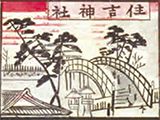

- 住吉神社

- 大阪の人に「すみよっさん」と親しまれる住吉大社。もとは海中から出現した神さまをまつるから、航海安全に祈願された。今では五穀豊穣を願う御田植神事とか、商売繁盛の「初辰さん」への信仰など、いろんなお願いができるね!土人形もご利益いっぱい!

|

|

- 川口波止場

- 西区にある川口波止場。「波止場」って懐かしいコトバやけど、船着き場のことやね。ここには安治川が流れていて、川の港があった。絵には帆船と蒸気船、両方描いてある。ガス灯も文明開化チック!大阪は、川や堀で物資を運んでたから大切な場所やね~

|

|

- 松島廓桜ノ町

- 松島の廓。遊女がたくさんいた遊廓やね。明治になって、市街の西の端にできたんや。廓の中に桜が植わったストリートもあって、そこがスゴロクに描いてある。ここから九条にかけては、この先ドンドン発展してにぎやかになっていった!

|

|

- 四ツ橋

- 四ツ橋、ここは昔、川の交差点やった!だから橋が「ロ」の字形に4つ架かっていて“四ツ橋”!やっぱり「すずしさに四つ橋をよつ(4つ)わたりけり」って俳句を紹介してしまうね、ここは。まぁ、堀川が交差してたら、かなり涼しかったんやろうね!

|

|

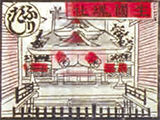

- 東本願寺別院

- この東本願寺別院は「南御堂」(真宗大谷派難波別院)のこと。浄土真宗のお寺だね。もっと昔の大坂では、今の大阪城のあたりに本願寺があったんや。すごろくに描かれている大きなお堂は「松の御堂」とも呼ばれたけど、第二次世界大戦の空襲で焼けてしまった。

|

|

- 西本願寺別院

- この西本願寺別院は「北御堂

」(浄土真宗 本願寺派 本願寺津村別院)のこと。御堂筋沿いにあるけど、「御堂筋」という道路の名前は、北御堂と南御堂に由来するんや。最近、お寺のなかに「北御堂ミュージアム」という展示施設もできたよ!

|

|

- 新町廓九軒

- 新町の廓。大坂でただひとつ、江戸幕府が認めた遊廓で、江戸の吉原、京都の島原と並ぶ存在やった。九軒町には桜が植えられていて、夜桜で有名だったそう。井原西鶴や近松門左衛門の文学作品の舞台にもなったけど、今はまったくおもかげはないね。

|

|

- 裁判所

- これは

控訴裁判所などと呼んでいたところ。西区の土佐堀川の南岸にあった。名所すごろくに“なんで裁判所が登場?”と思うけど、建物も洋館やし、明治の人には文明開化の象徴やったんやね、きっと。

|

|

- 阿弥陀池

- 大阪で「阿弥陀池」言うたら、和光寺というお寺のこと。落語になるほど有名やで。その昔、この池から長野県・善光寺の阿弥陀如来が現れたという伝説がある。江戸時代は、植木市や見世物も出て、おおぜいの人たちが参拝にきたらしい。

|

|

- 天保山波止

- 天保山

は今では海遊館などのある、にぎやかなスポットやね。名前の通り、低い山なんやけど、江戸時代の「天保」年間に人工的に造られたんや。すごろくの絵にある木造の灯台は、明治時代の初めに造られた。「

波止」は、船着き場の意味やね。

|

|

- 大阪商船会社

- 大阪商船は、大阪を代表する海運会社。会社は、外国人が住む川口居留地の近く、安治川に面した富島町にあった。たくさんの船を持っていて、国内や海外への定期航路を開いた。船の煙突に「大」の字のマークが描かれていて、目印になってたよ。

|

|

- 大阪府庁

- 大阪府庁は、明治時代は西区の江之子島っていうところにあった。絵にあるように、立派な洋風の建物で、このへんは外国の雰囲気がする場所やったね。今ある大阪城の前に府庁舎ができたのは、100年ほど前の大正時代終わりのこと。

|

|

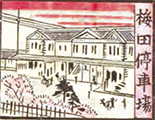

- 梅田停車場

- 梅田停車場って、なんのことかわかりにくいけど、今のJR大阪駅のことやね。明治時代の初めにできた最初の大阪駅は、れんが造りの小さな建物やった。今の場所より、ちょっと西のほうにあったらしいよ。昔の人は、駅のことを「ステンショ」なんて言ったそう。

|

|

- 桜の宮

- 右上の角のコマは、桜宮っていう神社やね。淀川(大川)沿いにあるけど、昔から桜がきれいなところ。今では、神社の南に国道1号線が通って、「銀橋」とも呼ばれる桜宮橋もできていて、明治時代からはとても変わったね。

|

|

- 天満天神社

- ここは大阪天満宮。すごろくでは「天満天神社」と書いてある。学問の神さまとして知られる菅原道真をまつる、大阪を代表する神社です。夏の天神祭りは、とってもにぎやかだね。天満宮の脇には、なが~い天神橋筋商店街もあるよ!

|

|

- 豊国ノ神社

- 豊国神社は、大阪の町を開いた“太閤さん”豊臣秀吉をまつる神社。明治時代の初めにできた。今は大阪城のなかにあるけど、昔は中之島にあったんや。大きな豊臣秀吉の銅像もあったらしいよ。

|

|

- 高麗橋

- 高麗橋は、東横堀川にかかる橋。大阪の道路の起点になる場所として大事なところ。すごろくには、明治時代の初めにできた鉄橋が描いてある。鉄でできた橋は、文明開化の象徴やね。今の高麗橋も、かなりいいデザインしてる。

|

|

- 高津神社

- 高津宮は、昔、大阪に都を置いたと伝えられる仁徳天皇をまつる神社。上町台地の高台にあって、かつてはきれいな景色が見えるとこやった。神社の西側には「三くだり半」という折れ曲がった石段があって、すごろくにはその絵が描いてある。

|

|

- 清水寺

- 京都の清水寺にならって、上町台地のがけのところに「清水の舞台」と同じものを作ってた。なので「新清水寺」と言われたんや。景色がよかったらしい。玉出の滝もあって、名水として有名やった。このあたりには、いい水が出るところが多かったね。

|

|

- 道頓堀

- 今もにぎやかな道頓堀やけど、昔は歌舞伎などのお芝居を見せる劇場がいっぱいあった。すごろくのころは、5つの大きな劇場があって、ほんまおおぜいの人たちが見に来てた。旗や看板がたくさん出てて、色とりどりにきれいだったよ。

|

|

- 商業倶楽部

- 商業倶楽部(クラブ)ってなに?と思うけど、いろいろ遊べるレジャー施設やね。珍しい洋館が建ってて、食事もできるし、温泉にも入れて、展望所から景色を眺めたり、ショッピングもできた。広々とした庭で散歩するのもいいね。今の新世界あたりにあったよ。

|

|

- 心斎橋

- 心斎橋って、お店がいっぱいある繁華街と思うけど、昔は長堀川に「心斎橋」っていう橋が架かってたんや。明治時代は、絵に描いてある鉄橋やった。変わった名前やけど、岡田心斎っていう、橋を造った人の名前から付けたんや。江戸時代のことやけどね。

|

|

- 新練兵場

- 練兵場というのは、兵隊が訓練をする場所。明治時代、大阪城には陸軍があった。お城の東側にも広い練兵場ができてたんや。このへんには大きな軍事工場もあったし、今の大阪城公園とは、だいぶんちがった感じやったろうね。

|

|

- 鴻池本宅

- 鴻池って人の名字だよ。JRに乗ると東大阪市に「鴻池新田」っていう駅があるけど、あそこで広い田んぼを開発した人や。鴻池家といえば、江戸時代の両替商で、大阪では1番、2番を争う大富豪やった。そのおやしきが、難波橋の南のへんにありました。

|

|

- 浪花橋

- すごろくには、浪花(難波)橋・天神橋・天満橋の3つの橋が描いてある。どれも明治時代にできた鉄橋やね。よく「三大橋」というけど、淀川に架かった大きな橋やった。難波橋は、大正時代に架け替えられて、ライオンの石像が置かれたよ!

|

|

- 天神橋

- 天神橋の「天神」は、菅原道真をまつる大阪天満宮のことやね。そこに通じる橋が、天神橋。三大橋の真ん中にある橋やけど、絵の鉄橋は3つとも、明治時代なかばの大洪水で流されてしまった。

|

|

- 天満橋

- 天満橋の「天満」は、橋の北側あたりの地名やね。天満っていう地名も、大阪天満宮から来てる。昔は、天満っていえば野菜を売るおろし売り市場があるところで有名やった。古いことばでいうと「青物市場」やね。

|

|

- 造幣局

- 造幣局は、お金のなかでもコインを作る施設。明治維新のとき、淀川の脇にできたんや。れんがのエントツがにょきにょき立っている様子は、文明開化の名所のひとつになった。絵を見ると、川には蒸気船が走っていて、これも明治っぽいね。

|

|

- 八軒家

- 八軒家は、今の天満橋の近くにあった場所で、船着き場として有名やった。昔、大阪と京都は淀川の船で行ったり来たりできたんやけど、その船が着くところが八軒家。たぶん旅館か家が8軒あったから、こんな名前になったんかな?

|

|

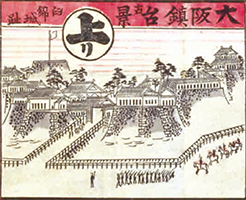

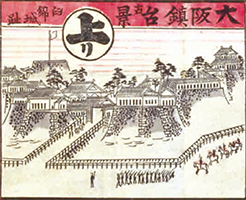

- 大阪鎮台

- ここが「あがり」です。あがりは、やっぱり大阪城!大阪鎮台は、大阪城に置かれた軍隊のことやね。絵は大手門のあたりを描いているけど、このとき天守閣はなかったんや。江戸時代のはじめに落雷で燃えてしまった。昭和になって、今の天守閣が建ったよ!

|