(2023.4.11 更新)

ポスター展示

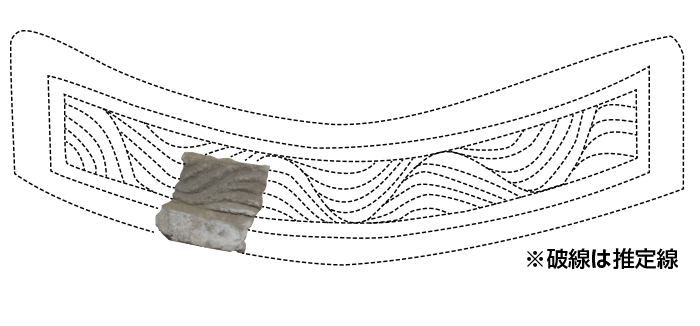

拾われた破片に歴史あり 中世の惣墓

中世仏教史研究者で千手寺(東大阪市)の住職でもあった木下密運氏は、地域の信仰や墓制に関する興味から、考古資料を収集されました。今回はそのコレクションの中から、中世の惣墓(共同墓地)に関する資料を紹介します。

行基(668-749)は、伝道や土木事業などに尽力して信望を集めた奈良時代の高僧として知られています。ところで、彼が活躍した近畿地方を中心に、行基にまつわる伝承を持つ墓地が現在も多く存在しています。

なかでも、東大阪市から八尾市にかけて点在する「河内七墓」は、行基が開創したと伝えられる七つの墓地を巡り現世利益を得ようとする「七墓参り」の習俗を伝えています。

これらの墓地の一部では中世の遺物が過去に拾われています。このことによって、奈良時代とはいかないまでも、中世には遡る古くからの墓地であることが推定できます。鎌倉時代における行基墓の発掘〔文暦2年(1235)〕を契機に行基信仰が盛んになったことで、行基を敬う人々がこれらの墓地を営んだのかもしれません。

(岡本 健)

| 開催日時 | 令和5年4月5日(水)~8月末(予定) |

| 場 所 | 大阪歴史博物館 1階 エントランス |

| 観 覧 料 | 無料 |