(2023.11.10更新)

| 会期 | 令和6年1月10日(水)~3月4日(月) ※火曜日休館 |

| 会場 | 8階 特集展示室 | 時間 | 9:30~17:00 ※入館は閉館30分前まで |

| 観覧料 | 常設展示観覧料でご覧いただけます |

| 主催 | 大阪歴史博物館 |

大阪歴史博物館では、令和6年1月10日(水)から3月4日(月)まで、8階特集展示室において、特集展示「描かれた人たち-尊崇・憧憬・追憶-」を開催します。

古来、人は人を絵に描いてきました。憧れの人として、懐かしい人として、時には人を超越した神として。人は必ずこの世を去りますが、描かれた人は永遠の命を手にして生き続けるのです。本展覧会では、大阪歴史博物館の収蔵品から選りすぐった“描かれた人たち”が大集合します。

たとえば、歌人として活躍した柿本人麿は後世には歌の神とされて祀られ、多くの画像が描かれました。また戦国時代に立身出世を遂げた豊臣秀吉は、没後に神として祀られることを望み、その肖像画も神を思わせる威厳のある姿に描かれた作品があります。茶人の千利休、浄瑠璃作者の近松門左衛門ら芸道や文化に優れた人々への憧れを思わせる肖像画、その他、自身の記念として描かれた画像も残されています。

この機会に、歴史上著名な人物から一般の人々まで、“描かれた人たち”との時空を越えた、言葉なき対話をぜひ楽しんで下さい。

※本展覧会はJSPS科研費20K20676の助成を受けています。

解説リーフレット

解説リーフレット(PDF)はこちらよりダウンロードできます。

主な展示資料

展示資料数:約20点

大阪歴史博物館蔵(前田善衛氏寄贈)

歌聖ともされる古代の歌人柿本人麿を描いています。人麿は筆と紙を手にして、歌を思案しているかのようです。人麿の画像を掲げ、和歌を献じて供養した儀式は人麿影供と呼ばれ、平安時代以降盛んに行われました。その儀式に掲げられた画像は、烏帽子に直衣姿で、左手に紙を、右手には筆を持った60歳くらいの老人の姿で描かれたと伝わります。本作品もその姿を継承しており、盛んに行われた人麿影供の本尊として用いられたと考えられます。

大阪歴史博物館蔵

人形浄瑠璃や芝居の作者として名高い近松門左衛門(1653-1724)の肖像です。大坂にあった竹本座での「曽根崎心中」の興行が成功を収め、大坂に住まいを移して竹本座の専属の作者となり、それ以降「冥途の飛脚」や「心中天の網島」などの名作を残しました。本図は無背景の中に羽織袴姿でかしこまって座る近松を描いています。名高い先人を思い起こそうとする人々の想いがしのばれます。

大阪歴史博物館蔵(藤井雄介氏寄贈)

明治6年(1873)にオーストリアで開催されたウィーン万国博覧会に青銅器を出品し、表彰された大阪の金工職人または金属器商の奥村房次郎を描いています。髷を落とした姿は文明開化をしのばせますが、紋付に袴の姿は、それより前の時代も思いおこさせて対照的です。絵の上部には、房次郎が得た賞状がそのまま写し取られており、外国の博覧会で受賞した自信に満ちた姿にも見えます。

この絵の作者の鎌田巌泉は大阪(坂)の人です。明治15年と17年に明治政府の肝いりで開かれた内国絵画共進会へも出品し、明治時代中頃の大阪を代表する日本画家でした。

この絵の作者の鎌田巌泉は大阪(坂)の人です。明治15年と17年に明治政府の肝いりで開かれた内国絵画共進会へも出品し、明治時代中頃の大阪を代表する日本画家でした。

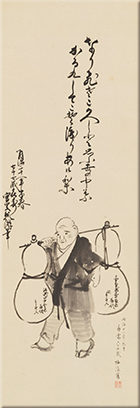

大阪歴史博物館蔵(宮里圭子氏寄贈)

大阪(坂)の今橋築地(現在の北浜付近)にあった料理旅館の瓢箪屋の主人・三代目帯屋源兵衛こと宮里瓢遊の喜寿の姿を描いた画像です。豪商平瀬家(千種屋)から大きな瓢箪を譲られていた瓢遊は、同じく豪商鴻池家が持っていた大瓢箪との大きさ比べに挑戦しました。結果は瓢遊の勝ちとなり、鴻池家からは同家の大瓢箪が瓢遊へ譲られました。その入手も記念して本図が描かれました。画像に向かって左が鴻池家、右は平瀬家が所蔵していた大瓢箪です。