(2024.1.23更新)

| 会 期 | 令和7年2月19日(水)~令和7年4月14日(月) ※火曜日休館 |

| 会 場 | 8階 特集展示室 | 時 間 | 9:30~17:00 ※入館は閉館30分前まで |

| 観覧料 | 常設展示観覧料でご覧いただけます |

| 主 催 | 大阪歴史博物館 |

大阪歴史博物館では、令和7年(2025)2月19日(水)から4月14日(月)まで、8階特集展示室において、特集展示「泉布観-大阪最古の洋風建築-」を開催します。

泉布観は明治4年(1871)に創業した造幣寮(現・造幣局)の応接所として建設されました。そして翌年の大阪行幸で訪れた明治天皇により「貨幣の館」を意味する「泉布観」と命名されます。それ以来、明治時代を通じて皇族や国内外の要人を迎えるなど大阪の迎賓館として利用されてきました。桟瓦葺きの屋根と漆喰の壁、建物の周囲にヴェランダをめぐらせた外観は、大阪では現存最古、日本国内においても最初期の洋風建築です。昭和31年(1956)には、近代建築としては全国でも極めて早く国の重要文化財に指定されました。

本展では、大阪最古の洋風建築である泉布観の建設経緯や建築の特徴、これまで語られることの少なかった明治時代以降の泉布観が歩んできた歴史を、明治天皇行幸関係資料や建築資料などを通じて紹介します。

主な展示資料

展示資料数:約25点

大阪歴史博物館保管

現在の泉布観内装は明治31年(1898)の行幸にあわせて調えられたもので、2階北東室は「

玉座の間」として明治天皇の御座所が設けられました。本品は行幸の際に室内中央に置かれた椅子で、前面の桐唐草や背もたれの十六葉八重表菊紋など皇室ゆかりの紋様が施されていますが、脚部は西洋建築の柱をモチーフとしており、和洋が混在したデザインに仕上げられています。

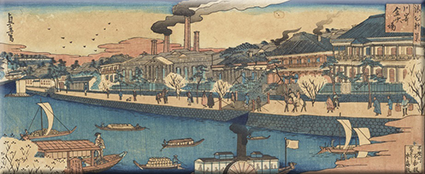

泉布観の東側を流れる大川沿岸は江戸時代から桜の名所でした。造幣寮が創業すると、当時はまだ珍しい洋風の建築群が大阪の新名所として描かれるようになります。巨大な煙突から黒煙を吐く建物は金銀貨幣鋳造工場で、川沿いには異人館舎や衛兵屯所などが建ち並んでいました。画面右端の建物が泉布観で、瓦屋根や漆喰の壁、ヴェランダに屋根を支える石柱など外観の特徴がよく描かれています。

大阪歴史博物館保管

泉布観の各部屋にはデザインの異なる8つの暖炉が設置されています。本品は明治22年(1889)頃の増築工事で新設された2階北西室暖炉の装飾タイルです。イギリスの陶磁器メーカーMINTON社で生産されたタイルで、氷がひび割れたような幾何学模様を背景に、花・鳥・魚(欠損)を描く東洋風のデザインは、19世紀後半にヨーロッパで流行したジャポニズムの影響がみられます。

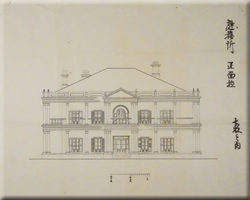

応接所正面姿図

大阪歴史博物館蔵

当時の造幣局営繕係長であった中村角之助氏が、学生らとともに造幣局秘蔵と伝わる図面を筆写したものです。本品は102枚のうち応接所(泉布観)の東側正面図で、竣工時の屋根は明治中期に改修されるまで、軒先にパラペットと呼ばれる壁が設けられていました。これらの図面は日本建築協会の機関誌『建築と社会』に紹介されると、その後の学術調査や保存修理工事、そして昭和31年(1956)の国の重要文化財指定時の資料として活用されました。

関連行事

| 展示解説 | |

|---|---|

| 【日 時】 | ①令和7年(2025)3月1日(土)、②3月15日(土)、 ③4月12日(土) いずれも午後2時から30分程度 |

| 【担 当】 | 阿部 文和(大阪歴史博物館 学芸員) |

| 【会 場】 | 大阪歴史博物館 8階 特集展示室 |

| 【参加費】 | 無料(ただし、入場には常設展示観覧券が必要です) |

| 【参加方法】 | 当日直接会場へお越し下さい。(※事前申込不要) |

| なにわ歴博講座「泉布観-大阪最古の洋風建築-」 | |

|---|---|

| 【日 時】 | 令和7年(2025)2月23日(日・祝) 午後1時30分~3時(午後1時より受付開始) |

| 【講 師】 | 阿部 文和(大阪歴史博物館 学芸員) |

| 【会 場】 | 大阪歴史博物館 4階 講堂 |

| 【参加費・参加方法】 | 728円(なにわ) 事前申込制(先着順)インターネットでお申し込みください。 |