大阪と「米騒動」

(2025.4.1更新)

令和7年3月26日(水)~8月25日(月)予定

昨年の夏、スーパー等の店頭から米が一時消える事態が発生し、「令和の米騒動」と報道されました。その後も、米の価格高騰が続き、流通の円滑化を目的とした政府備蓄米の市場放出が発表されています。

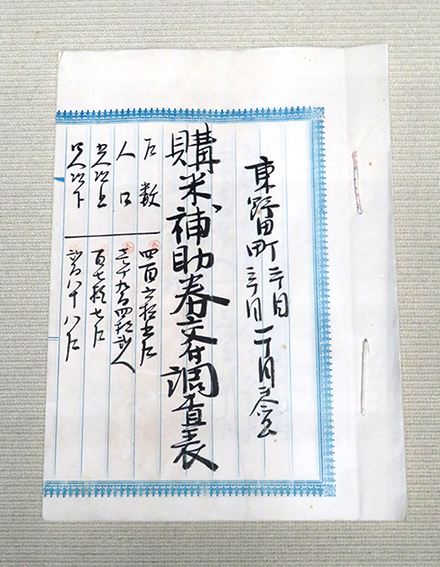

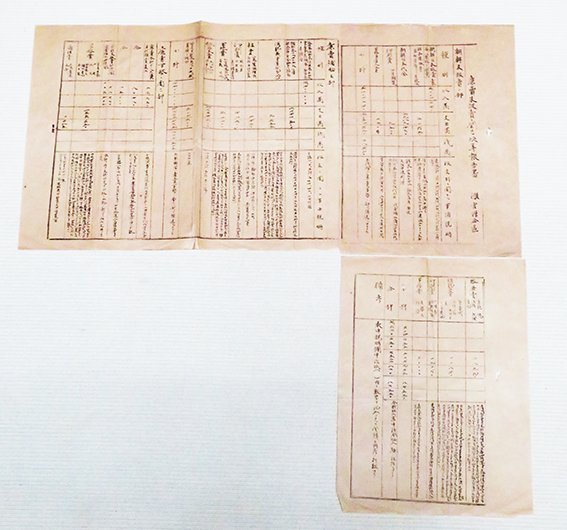

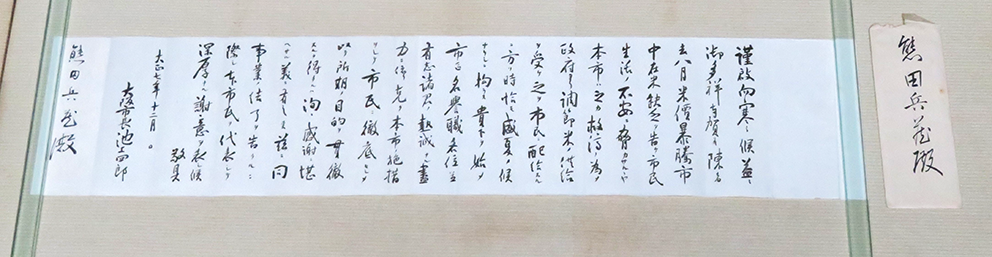

今から約100年前の「米騒動」はどのような状況だったのでしょうか。第一次世界大戦下の日本は、物価が上昇し、貧富の差が拡大していました。シベリア出兵が宣言されると、米の値上がりを見越した米穀商の米の買い占め等により米価が高騰し、人々の生活を苦しめることとなりました。大正7年(1918)に、富山湾沿岸で発生した、いわゆる「米騒動」は、新聞というメディアを通じて全国に広まりました。大阪市内では、同年8月9日頃から、今宮や天王寺周辺の米屋を襲う騒動が発生し、12日頃には 、市内各所に広がりました。治安維持を目的とした軍隊(陸軍第4師団)の出動や夜間外出禁止の府令が出されたことで、鎮静化しました。

「都市の構造」のコーナーでは、大阪の「米騒動」と市内の小学校の学区単位で行われた米の廉価販売に関する資料を紹介しています。この機会にぜひご覧ください。

(猪岡)

| フロア / 7階 | コーナー /都市の構造 |

|

|