(2025.7.11更新)

ポスター展示「森の宮遺跡と縄文土器」

現在の森ノ宮駅(大阪市中央区)周辺では、縄文時代後期から弥生時代中期にかけてできた、関西有数の規模の貝塚が見つかっています。

縄文時代、大阪近郊では河内湾と呼ばれる広い内湾が形成されていました。河内湾は、弥生時代、古墳時代と時が経つにつれて、大和川や淀川の水と砂礫が流れ込むことによって、淡水化と陸地化が進みます。上町台地のふもと、この水域のほとりに作られた森の宮遺跡の貝塚は、時代と場所にもよりますが東西約30~45m、南北約70~00mと非常に大きく、当時の環境をよく示していました。

今回はポスターで、本遺跡の貝塚と、過去の発掘調査で出土した縄文土器の一部をご紹介します。

(安岡)

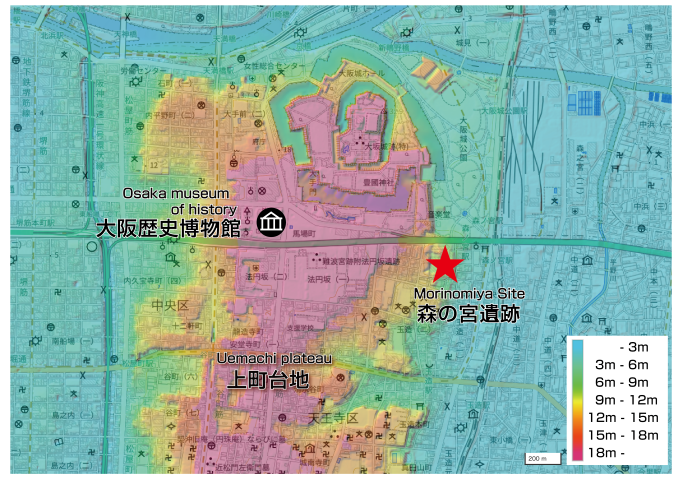

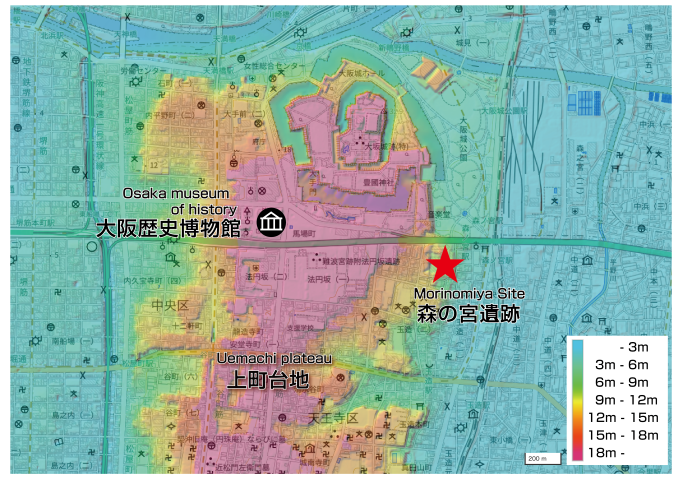

現代の標高地形図と森の宮遺跡の位置

地形図は地理院地図Vector(国土地理院)で作成

上町台地は大阪湾と河内湾に張り出すような半島になっていました。森の宮遺跡は上町台地の北部、東斜面に位置する遺跡です。現在では完全な陸地ですが、上の図でいうと青色に塗られた標高3m付近までの地点は、かつての水域に当たります。縄文時代から弥生時代にかけての森の宮の人々は、この広い水辺も利用しながら暮らしていました。

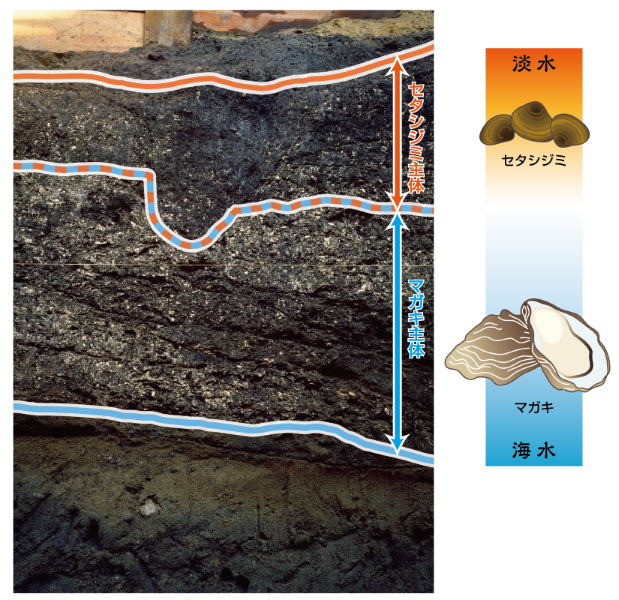

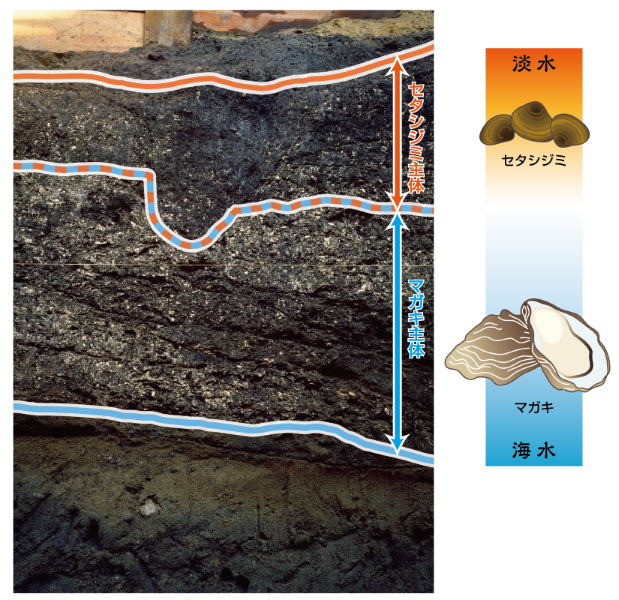

発掘調査時の貝塚の土層断面

(写真:大阪市教育委員会に加筆)

森ノ宮ピロティホールの建設前調査(1977年)で検出された貝層の断面写真です。

縄文時代後期にはマガキが密に堆積しており、上層の縄文時代晩期から弥生時代前期・中期にかけてはセタシジミという淡水にすむ貝がより多く堆積している様子が観察されました。また、そのときの貝種の変化は、急激というより段階的なものであったことが報告されています。したがって、河内湾が徐々に海水から淡水に変化していく環境が、人々の食生活に変化を与え、貝塚に反映されたものと考えられます。

縄文土器 深鉢

縄文時代後期 大阪歴史博物館保管

縄文時代後期(約4000年前)の、近畿地域の特徴をもつ、深鉢形の口縁部分の破片です。口縁の端は平坦ではなく四方を波状に盛り上げ、口縁やその直下に数条の沈線をめぐらせます。そして、この沈線の上に小型の巻貝の先端を押し付けて扇形の文様を付けます。この時期から、西日本の縄文土器には、縄目の文様は用いられなくなります。

| 開催日時 |

令和7年7月3日(木)~9月29日(月)(予定) |

| 場 所 |

大阪歴史博物館 1階 エントランス |

| 観 覧 料 |

無料 |