| 会 期 | 令和7年9月3日(水)~ 11月3日(月・祝) ※火曜日休館 ただし、9月23日(火・祝)は開館、24日(水)は休館 |

| 会 場 | 8階 特集展示室 | 時 間 | 9:30~17:00 ※入館は閉館30分前まで |

| 観覧料 | 常設展示観覧料でご覧いただけます |

| 主 催 | 大阪歴史博物館 |

大阪歴史博物館では、令和7年(2025)9月3日(水)から11月3日(月・祝)まで、8階特集展示室において、特集展示「YABU MEIZAN」を開催します。

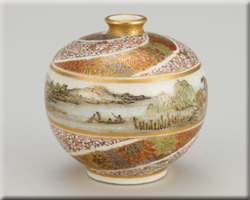

江戸時代の終わりから明治時代にかけて、日本から諸外国に輸出された鹿児島の薩摩焼は“SATSUMA”と呼ばれ一大流行を巻き起こしました。この流行に乗って全国の窯業地や輸出港に近い地域でも「薩摩焼」風陶磁器の製産や上絵付を行う産業が見られるようになりました。そうしたなか、明治初期から昭和初期までのおよそ半世紀にわたり、大阪市北区でも輸出向け薩摩焼の上絵付と販売が行われており、YABU MEIZAN(藪明山)はその工房主の名前でありブランド名でもありました。

工房主の藪明山こと政七(1853~1934)は南画家・藪長水(1813~1867)の子として嘉永6年(1853)に大阪で生まれ、明治初年から大阪で実業に従事し、明治13年(1880)に工房を構え活動しました。大正9年(1920)には、その功績をたたえ大阪府より実業功績者表彰を受けるなど、近代大阪の美術工芸界に重きをなした人物のひとりでもありました。

本展覧会では、平成17年(2005)に開催した特集展示「明山薩摩の美―万国博覧会で愛された近代大阪のやきもの―」から20年間の研究成果をもとに、YABU MEIZAN(藪明山)の実像に迫ります。

解説リーフレット

解説リーフレット(PDF)はこちらよりダウンロードできます。

藪明山作品を3Dモデルで観察してみよう!

※本事業は、JSPS科学研究費23K00207の助成を受けた研究成果の一部です

主な展示資料

明山の養嫡子・藪恒夫(1868~1941)は、岡山県津山の士族・中西家に生まれました。明治16年(1883)に明山の妻カヨの実母の養子となり、のちに明治28年(1895)に藪家に入籍、明山とともに工房の運営を担い、明山の引退後二代明山を継ぎました。

本作品は「明山製」という金彩銘から明山工房の初期作品で明治20年代初頭までの製作と推定されます。唐子たちが白象に群がり遊ぶ図様の皿は、欧米における東洋趣味(オリエンタリズム)と巧みに呼応し欧米で人気を博しました。力強く大胆な絵付が見られますが、最盛期の明山作品に見られる緻密さは未だ感じられません。

明治26年(1893)に開催されたシカゴ万国博覧会では明山の工房で製作された「密画の薩摩陶器は一度に皆売れた」といい、「貴婦人が皆明山の陶器はなきやと尋ね来るに驚いた」との逸話が残されています。明山はこのような小作品の人気を背景として、小型で細密な上絵付作品の製作に注力していったのです。

関連行事

| 展示解説 | |

|---|---|

| 【日 時】 | 令和7年9月6日(土) 、10月18日(土) いずれも午後2時から30分程度 |

| 【担 当】 | 中野 朋子(大阪歴史博物館 学芸員) |

| 【会 場】 | 大阪歴史博物館 8階 特集展示室 |

| 【参加費】 | 無料(ただし、入場には常設展示観覧券が必要です) |

| 【参加方法】 | 当日直接会場へお越し下さい。(※事前申込不要) |

※本展覧会は、JSPS科学研究費19K00209の助成を受けた研究成果の一部です。