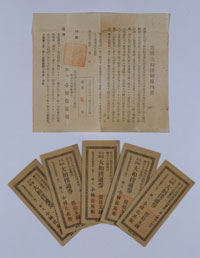

小林佐兵衛興行の寄付大相撲の案内書と入場券

(H26.6.25更新)

平成20年3月5日(水)~4月7日(月)(予定)

小林佐兵衛興行の寄付大相撲の案内書と入場券

明治34年(1901) 本館蔵 中野武治氏寄贈

明治34年(1901) 本館蔵 中野武治氏寄贈

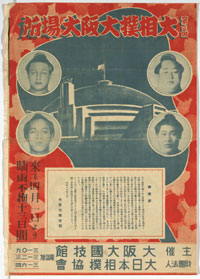

第三回大相撲大阪大場所のパンフレット

昭和13年(1938) 本館蔵 柴垣和夫氏寄贈

昭和13年(1938) 本館蔵 柴垣和夫氏寄贈

昭和8年に相撲協会から離脱した力士達によって関西角力協会が設立されたため、相撲協会は、それまで開催していた大阪場所を廃止しました。しかし、昭和12年に大阪大国技館が旭区関目町(現城東区古市二丁目)に完成すると、その年から4年間、「大阪大場所」と称する13日興行を計7回開催しました。三回目の大場所の番付は、双葉山ら4人の横綱を擁する豪華なものでした。

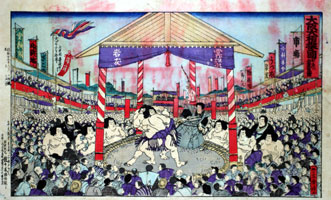

大阪大相撲之図 (パネル展示)

明治25年(1892) 本館蔵

この錦絵には、「うつほ」(靱)、「堂嶋浜」、「ざこは」(雑喉場)といった地名のある幟 が描かれています。「市場」という幟があるように、いずれも干鰯 市場、米市場、魚市場など巨大市場が存在していた場所です。「小林若中 」とは、侠客小林佐兵衛の子分集団のことでしょう。

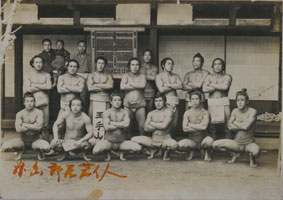

大正時代の藤島部屋 (パネル展示)

本館蔵 佐藤亥三男氏寄贈

大阪相撲の藤島部屋は、靱の干鰯市場と関係の深い靱部屋から派生した相撲部屋の一つで、大正時代には高津神社近辺にあったといわれています。藤島の名跡は、昭和2年(1927)に大阪相撲と東京相撲が合併する際、いったん廃絶しましたが、昭和17年に「大島」と改称されて復活しました。

大相撲三月場所に合わせて、大阪相撲に関する資料を展示しています。大阪には、江戸時代から相撲を渡世とする相撲集団、大阪相撲が存在しており、江戸、京都の相撲集団などとともに合同で大相撲を興行していました。現在の大相撲の始まりです。大阪相撲は、靱 の干鰯 市場など巨大市場やそこで働く仲仕 と呼ばれる労働者と密接な関係を有しており、またアウトローである侠客 の世界とも通じていました。このコーナーでは、侠客や市場と大阪相撲との強固な関係を示す資料を中心に紹介します。

| フロア / 7階 | コーナー / 上方芸能の展開 |

|

|