北の大火に関する資料

(H26.6.24更新)

平成21年7月22日(水)~8月24日(月)(予定)

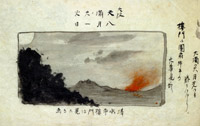

北の大火図(「大阪大火災実況図」) 明治42年(1909) 本館蔵(柴垣コレクション)

北の大火は明治42年7月31日に発生した。北区空心町 (本図の▲印)から出火した火の手は強風にあおられて丸一昼夜燃え続け、ようやく福島方面(■印)で鎮火した。焼失戸数は1万戸を越えた。被災地を流れる曾根崎川(蜆 川)、は、大火後、焼失家屋のがれきの捨て場として使われ、大正13年(1924)までに埋め立てられた。

晩夏日誌 平岡峯太郎筆 明治42年(1909) 個人蔵

京都第三高等小学校(現洛東中学校)在学中の平岡峯太郎(当時15歳)の日記。京都の清水寺楼門からも大火の火がよく見えたと記されている。楼門に押し寄せた300人余の人々の様子や平岡が所属していた済美 同窓会という高等小学校内にあった大阪市内の済美学区(北区)出身者の団体が主催した救援募金活動の記録などが、具体的かつていねいに記されている。

北の大火時の消火・警備活動には、通常の消防組・警察だけでなく、軍隊も動員され重要な役割を果たした。高槻にあった第四師団工兵大隊もその一つ。崩落した大江橋の修復などにあたった。この下賜皿は、救援活動にあたった大隊所属の兵士片山に与えられたもの。

北の大火絵葉書 明治42年(1909) 個人蔵

北の大火直後にその被害の実相を伝えるために発行された絵葉書。このように、戦前の絵葉書は、現在と違って報道媒体としての役割も果たしていた。木造家屋が密集していたため、一端火が起こると、土蔵や鉄筋コンクリート以外のほとんどの建物が燃えてしまったことがよくわかる。

今年が明治42年(1909)の北の大火からちょうど百年にあたるのを記念して、北の大火に関する資料を展示します。京都の学生が書いた大火の記録や救護活動をした兵士に下賜された記念皿など、大変珍しい資料をご紹介しますので、ぜひご覧下さい。

| フロア / 7階 | コーナー / 近代都市の建設 |

|

|