日本における「タイル」名称統一90周年 ―近代建築を彩るタイル―

(H26.6.12更新)

平成24年3月14日(水)~ 7月9日(月)(予定)

チューブライニング・タイル

大正時代~昭和初期 本館蔵(藤田洋三氏寄贈)

大正時代~昭和初期 本館蔵(藤田洋三氏寄贈)

明治時代、英国などからの輸入タイルは暖炉の装飾に使われたが、明治半ばから国産化がはじまり、順次水まわりや外壁などに使われた。本品は、輸入品の図柄を模したと思われる装飾タイルで、名古屋の佐治タイル製。チューブライニングとは、図柄の稜線を盛り上げて、釉薬 同士が混ざらないようにした技法。

大阪府立天王寺高等学校旧本館 装飾タイル

昭和4年(1929) 本館蔵(瀧華 正氏寄贈)

昭和4年(1929) 本館蔵(瀧華 正氏寄贈)

天王寺高等学校(旧制天王寺中学校)の昭和4年に建てられた旧本館には、玄関広間に正方形の布目タイルが使われていた。大正から昭和初期にかけ、日本のやきものの風合いを持つようなタイルが流行したが、本品もそのひとつで、京都の宇野焼美術タイル(宇野仁松)が建築材料であるタイルに販路を広げ製造したもの。校舎改築にあたり、額装して記念品となった。

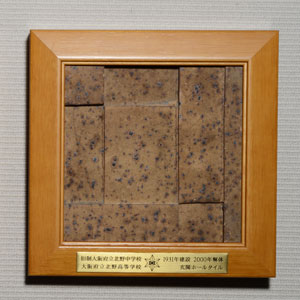

大阪府立北野高等学校旧本館 装飾タイル

昭和6年(1931) 本館蔵(蘆田雅子氏寄贈)

昭和6年(1931) 本館蔵(蘆田雅子氏寄贈)

北野高等学校(旧制北野中学校)の昭和6年に建てられた旧本館は、内外装にタイルを多用していた。中でも玄関広間の壁面タイルは、表面に大きな凹凸がある幾何学的な構成のもので、壁面一面に貼ったときの効果を狙ったものだが、一枚だけでも十分観賞に値する。

旧近鉄百貨店阿倍野店 塔屋タイル

昭和12年(1937) 本館蔵(近畿日本鉄道株式会社寄贈)

昭和12年(1937) 本館蔵(近畿日本鉄道株式会社寄贈)

近鉄百貨店阿倍野店の前身・大鉄百貨店は、久野建築事務所の設計により昭和12年(1937)に完成した。建物は戦後、村野・森建築事務所により増改築され、最近まで使われていた。本タイルは、屋上塔屋壁面に使われていたもので、竣工時のままの部分。二丁掛 と呼ばれるサイズで、戦前・戦後を通して日本のビルの外装材で主流となったもの。

私たちの身近な建物には、内外装にたくさんのタイルが使われています。日本のタイルのルーツには寺院の

| フロア / 7階 | コーナー / 近代都市の建設 |

|

|