テーマ展示「町人天文学者間重富の天文観測と暦」

展示期間:平成24年8月29日(水)~10月29日(月)予定

主催:大阪歴史博物館 協力:公益財団法人大阪科学振興協会

大阪歴史博物館では、平成24年8月29日(水)から10月29日(月)まで、常設展示室(9階)において、テーマ展示「町人天文学者

今年は、金環日食など珍しい天文現象が話題となり、江戸時代初期に、最初の日本独自の暦法による暦「

その100年ほど後の江戸時代中頃、間重富は大坂で質屋を営む商人でしたが、幼少の頃より算学や天文学に興味を持ち、家業のかたわら西洋の天文学を研究しました。寛政7年(1795)には幕府の命を受けて暦を改める事業に従事し、日本最初の西洋天文学に基づく暦「寛政暦」[寛政10年(1798)施行]を完成させました。

この展示では、当館が所蔵する羽間文庫から、重富が残した観測記録や、重富の息子も使用した江戸時代の望遠鏡などを展示します。また、渋川春海が大坂の有力町人である安井家の一族であったことから、渋川春海が自らの出自をまとめた安井家系図の写しなども合わせて、約20点を展示します。この展示により、江戸時代の天文学のレベルの高さや、大坂の町人学者の営みを知っていただく契機となれば幸いです。

なお、この展示は、大阪市立科学館で開催される企画展『渋川春海と江戸時代の天文学―「天地明察」の時代―』(平成24年9月4日~10月21日)との連携展示です。

【渋川春海関連資料】

安井家系図

元禄15年(1702)7月 本館蔵 大阪市指定有形文化財

大坂三郷南組惣年寄をつとめた安井家に残された系図。

【間重富関連資料】

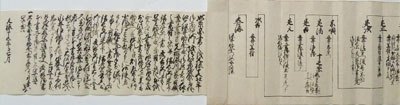

月食観測記録

寛政5年(1793) 本館蔵(羽間平安氏寄贈) 大阪府指定有形文化財

間重富が、暦学御用で江戸に呼ばれる前のいわゆるアマチュア時代に観測した、寛政5年(1793)7月15日の月食の観測記録である。羽間文庫に現存する間重富の観測記録としては一番古い。間重富は観測機器の製作にも長けており、この観測も自ら作成した測食定分儀(簡儀)を用いて観測している。この機器は、間重富の師である

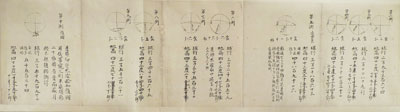

反射式望遠鏡

江戸後期 本館蔵(羽間平安氏寄贈) 大阪府指定有形文化財

イギリス製のグレゴリー式反射望遠鏡。文政13年(1830)2月15日の月食や、天保8年(1837)の水星観測で、間重富の息子である

| フロア / コーナー | 9階 / まちの生活 |

|

|

| ギャラリートーク | |

|---|---|

| 間重富と江戸時代後期の天文学について、学芸員がわかりやすく解説します。 | |

| 日時 | 10月5日(金) 午後6時30分~午後7時30分 |

| 会場 | 大阪歴史博物館 9階 常設展示室 交通のご案内 |

| 参加費 | 無料(ただし、ご入場には常設展示観覧券が必要) |

| 参加方法 | 当日直接会場へお越し下さい |

| 担当 | 嘉数次人氏(大阪市立科学館主任学芸員)、西本菜穂子(当館学芸員) |

| 主催 | 公益財団法人大阪市博物館協会、公益財団法人大阪科学振興協会 |