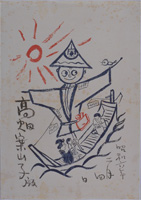

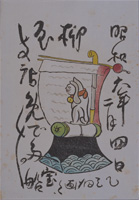

昭和初期の大阪の趣味家が発行した宝船

(H27.1.28更新)

平成27年1月28日(水)~2月23日(月)予定

皆さんは神社で授与される「宝船」というものをご存知でしょうか。元旦または節分に、宝船の絵を枕の下に敷いて眠ると良い夢を見ることができるとの信仰があり、京都や大阪の社寺ではさまざまな宝船が授与されていました。明治時代になると、宝船を授与する社寺は減少していきました。大正時代中期、京都で田中緑紅(たなか・りょくこう)による小絵馬・郷土玩具・宝船などを収集する「郷土趣味」という活動がさかんとなり、その影響で宝船の授与を望む人たちが増加し、それを受けて宝船の授与が復活していきました。

そうした宝船の復活のなかで、大阪では昭和3年から昭和11年頃にかけて、「浪華宝船会」という趣味家による会が組織され、会員が独自の宝船を枚数限定で発行し、それを節分の日に集めて回るイベントが開催されていました。

当館には、都鳥澄子氏寄贈の昭和6年の第3回浪華宝船会で授与された100枚余りの宝船があり、宝船コレクションのひとつの核となっています。この展示では、大阪を代表する趣味家の一人である「乙三洞(おっさんどう)」の作品を中心に展示します。乙三洞は本名を森田誠信といい、戦前に千日前で美術関係の書店を営んでいましたが、自分の趣味の品である郷土玩具・人形・西洋の文物なども扱っていたことから多くの趣味家が出入りし、交流の輪が広がっていました。(伊藤廣之)

| フロア / 7階 | コーナー / 都市の民間信仰 |

|

|