文楽

文楽人形鬘(かづら)見本 立兵庫(たてひょうご)

名越昭司製作 大阪歴史博物館蔵(名越惠美子氏寄贈)

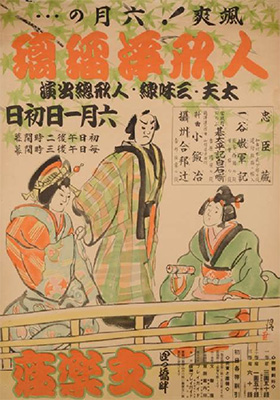

人形浄瑠璃ポスター 四ツ橋文楽座

昭和16年(1941)6月 大阪歴史博物館蔵(中村知也氏寄贈)

昭和初期の四ツ橋文楽座の文楽興行のポスター。イラストは「碁太平記白石噺(ごたいへいきしらいしばなし)」新吉原揚屋の段の一場面で、文楽人形の研究者で画家の斎藤清二郎が描いている。四ツ橋文楽座は昭和5年(1930)に開場した洋風建築の劇場で、上演時間を午後3時~10時にするなど、時代に応じた新たな興行形態を採用していた。

朝鮮通信使

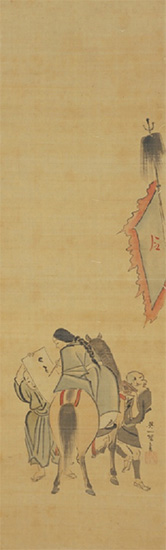

朝鮮通信使小童図

江戸時代 1幅 大阪歴史博物館蔵(辛基秀氏寄贈)

馬に乗る通信使一行の小童に日本人が近づいて紙を掲げ、文字を書いてもらっている様子が描かれている。接触が認められていなかった通信使一行と日本の一般人のスリリングな行動の瞬間を卓越した描写で表現している。風俗画家として著名な英一蝶(はなぶさいっちょう)(1652~1724)が正徳元年(1711)に来日した通信使を題材に描いた作品とみられる。ユネスコ記憶遺産候補資料。

朝鮮通信使御楼船図屏風

江戸時代 6曲1隻 大阪歴史博物館蔵

通信使の一行を乗せて淀川を行く高殿付きの御楼船(ごろうせん)を中央に置き、楽人を乗せた船や供船がその前後に配置されている。御楼船は葵紋の幕を使用していることから幕府が提供した船であることがわかるが、屋根の形状などから従事官船(じゅうじかんせん)の中土佐丸(ちゅうとさまる)と推測される。御楼船の豪華さには通信使一行も驚いた様子が彼らの日記に書き残されている。ユネスコ記憶遺産候補資料。

文楽人形鬘師・床山として活躍され、平成14年(2002)に国の選定保存技術保持者となった名越昭司氏(1931~2016)が製作し、文楽の鬘見本として残した飾り鬘。遊女の中でも最高の格式をもつ太夫(たゆう)の髪型で、文楽人形かしらの「傾城(けいせい)」に用いられる髷(まげ)である。文楽のなかでも際立って豪華な鬘となっている。