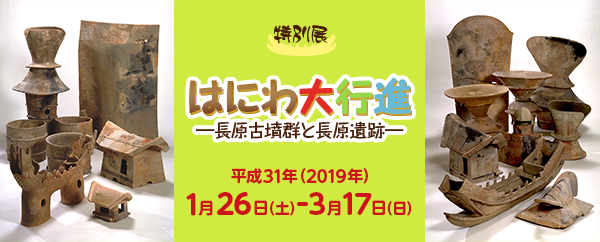

船形埴輪 国指定重要文化財

古墳時代中期初頭(4世紀後葉~末)

長原高廻り2号墳出土 全長128.7cm

文化庁蔵・大阪歴史博物館保管

短甲形埴輪と草摺形埴輪

古墳時代中期初頭(4世紀後葉~末)

長原高廻り2号墳出土 全高48㎝

文化庁蔵・大阪歴史博物館保管

短甲とは、胴体を防御するための武具です。長原高廻り2号墳の短甲形埴輪は長方形の鉄板を綴じ合わせた長方板革綴短甲を簡潔に表現し、外面に赤色顔料を塗っています。下部には短い円筒状の脚台がつきますが、外面調整が粗いままで顔料も塗られていないことから、草摺形埴輪に差し込んで立てられていたと推定されます。草摺とは腰回りを守る武具で、裾がスカート状に広がるように革帯を紐で綴って作られますが、この埴輪には実物によくみられる鋸歯文の刺繍が線刻で表現されています。長原高廻り1号墳と2号墳からはこのような短甲形埴輪と草摺形埴輪が合計3組見つかっています。

玉作り関係資料

古墳時代中期(5世紀) 長原遺跡出土 左下の砥石の長さ5cm

大阪市教育委員会蔵・大阪文化財研究所保管

古墳時代の長原遺跡では、玉作りや土器作り、鍛冶、漆工など様々なモノ作りが行われていました。玉作りでは製作工程がわかる勾玉や管玉の材料や、砂岩製砥石などが見つかっています。石材は、濃緑色の硬い碧玉や淡緑色で軟らかい緑色凝灰岩が使われています。玉は原石から大まかな形に荒割りされ、さらに細かな打撃によって形を整えられたのち砥石で研磨されますが、見つかった石材のほとんどは研磨される前の未製品でした。5世紀の古墳に副葬される玉類の製作工程がわかる貴重な例です。

長原高廻り2号墳は直径21mの円墳で、家・甲冑・盾・靱・衣蓋・船などの豊富な形象埴輪が出土しました。船形埴輪は周溝の底から横倒しの状態で見つかり、ほとんどの破片がそろっていることから、当初から周溝に置かれていたと推定されています。船底部は丸太を刳り抜き、舷側に板材を立て、船首と船尾が二股に分かれた凖構造船を模していると考えられます。前後の正面には盾形の波切板(竪板)をつけ、船内には甲板や隔壁を設置します。両舷側の中央部にはオールを掛けるピボットが4対あり、8人以上で漕ぐ大型船の姿を彷彿とさせます。近畿地方の船形埴輪のなかでも他に類を見ない造形で、他の埴輪群とともに国指定重要文化財に指定されています。