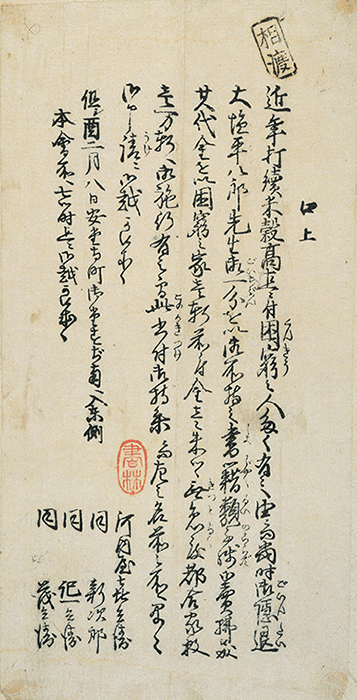

大塩平八郎の乱

(2019.12.12更新)

令和元年12月11日(水)~令和2年2月3日(月)(予定)

江戸時代後期にあたる天保期には、天災と飢饉が続き、米価や諸物価が高騰していました。

そんななか、元は幕府の役人であり、学者でもあった大塩平八郎は、蔵書を売り払った代銀を窮民に分け与える施しを行いました。あわせて、幕府の暴政を批判し、私腹を肥やす大商人に天誅を加え、物資を分け与えることで、窮民の救済をはかろうと乱を起こしました。

事前に計画が漏れたため、乱は1日で鎮圧されますが、その影響の甚大さは、大坂の町方の5分の1近くが焼失したこと、幕府が大塩一派の処罰をめぐり1年以上も議論を行ったこと、乱にまつわる刷り物や記録が多く流布したことなどからもよくわかります。

ここでは、救民を掲げた大塩平八郎の理念と、乱の余波の大きさを語る史料を展示していますので、ぜひご覧ください。

(島崎未央)

| フロア / 9階 | コーナー / 大坂の幕末・維新 |

|

|