都市と農村 ―大阪農人橋の農具商「京屋」とその周辺―

(2020.8.1更新)

2020年8月5日(水)~

大阪市中央区に「農人橋」という地名が残っています。この名については、『摂津名所図会大成』に「上町から農作業にやってくる者のために架けられた橋にちなむ」とあります。都市と農村をつなぐ農人橋の周辺には、いくつも農具商が店を構えました。そのなかで、特に有名なのは「京屋」という職人でした。京屋が製作した唐箕や踏車は、西日本の農業に革新をもたらしました。この展示では、都市おおさかとそれをささえた農村の繋がりを、農人橋の農具商「京屋」を切り口に考えていきます。

(俵和馬)

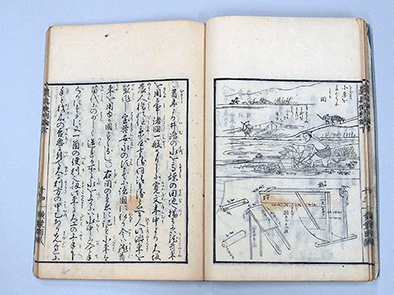

『農具便利論』

文政5年(1822) 著:大蔵永常(本館蔵)

農学者の大蔵永常が著した農書です。古今東西の農具について、図を用いながら詳細に解説を加えています。農具の図は寸法なども仔細に書かれ、仕様書としての利用も意図されています。このなかで、大坂農人橋の京屋七兵衛・清兵衛について、踏車を発明したと説明されています。

京屋唐箕

嘉永4年(1851) 大阪府大阪市平野区(平野区画整理記念会館蔵)

穀物などの風力選別を行う農具です。この唐箕には「大坂農人橋 京屋七兵衛」と墨書され、嘉永4年の紀年銘もみられます。江戸時代の紀年銘唐箕は、現在まで全国で132点(うち、西日本58点)報告されていますが、当資料はこれまで報告例がなく、133点目として紹介できます。

| フロア / 9階 |

コーナー / まちの生活 |

|