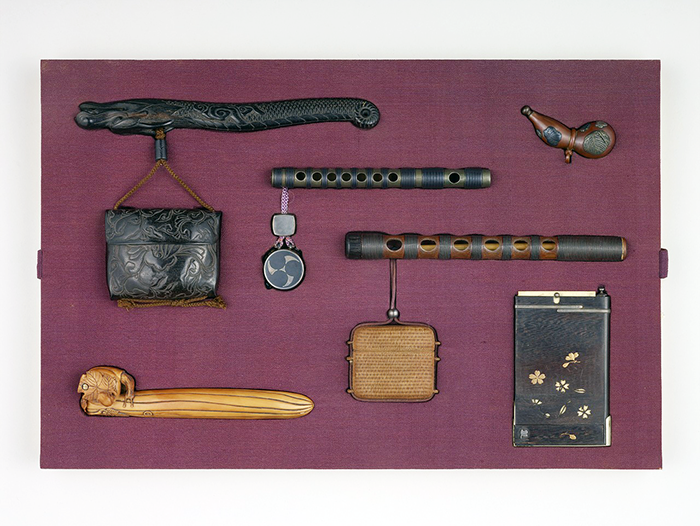

煙管と矢立

(2020.8.12更新)

2020年8月5日(水)~11月30日(月)(予定)

※期間中の10月7日(水)~展示替を予定しています。

煙管は、刻み煙草を吸う道具です。喫煙の習慣は16世紀半ばに南蛮人がもたらし、喫煙具である煙管は喫煙習慣の拡がりとともに普及したと考えられています。煙管は、雁首と吸い口に金属を用い、それらをつなぐ管として羅宇と呼ばれる細い竹をさしこむ形式の《羅宇煙管》と、羅宇のない《延べ煙管》に大別され、江戸時代後期には金属部分の装飾がより一層華やかなものとなっていきました。

矢立は、筆と墨壺を組み合わせた携帯用筆記具です。真鍮製・銅製・陶製などさまざまな種類があり、印籠などと同様に、根付で帯などに提げて携行することから、装身具としての性格が強く、意匠や技法に工夫を凝らした作品が多くみられます。今回展示する煙管と矢立は、市内在住の西谷幸男氏より寄贈の受けた煙管45点、矢立40点のコレクションに含まれるもので、戦後すぐに東京の古美術商から入手、長く大切に保管されてきました。さまざまな形、素材、仕組みの作品をじっくりとお楽しみください。

(中野朋子)

| フロア / 7階 | コーナー / 美術工芸の諸相(のぞきケース) |

|

|