なにわの仮装文化

(2020.10.9更新)

2020年10月21日(水)~11月23日(月・祝)

※一部、展示替えがあります。

大阪歴史博物館では、常設展示9階・7階の各所において、「なにわの仮装文化」にかかわる資料展示を開催します。いずれも常設展示観覧料でご覧いただけます。この機会にぜひご観覧ください。

10月31日に行われるハロウィンは、秋の収穫を祝い悪霊を退散させるヨーロッパのお祭りですが、近年の日本では奇抜に仮装して街に出る独自の文化として拡がりをみせています。趣向を凝らし、非日常的な空間を現出する仮装、実はかつての大阪でも幅広く行われていたことをご存じでしょうか。今回は「仮装」や「変装」の文化を、大阪の資料を中心に紹介します。

9階 まちの生活

【パワー全開!圧巻のコスプレ】

展示期間:10月21日(水)~12月7日(月)

|

- 蝶々踊り図巻

- 小澤華岳筆

天保10年(1839)本館蔵

|

タコにスッポン、フグにサギ、トンボやカタツムリも、さまざまな動物や物になりきって踊り回る人々。一見すると「江戸時代のハロウィン」にも見えますが、京都での「豊年踊り」を描いたものです。天保10年(1839)春の京都では、人々が米価の安定を願って今宮神社に詣でたことに端を発し、趣向をこらした仮装で熱狂的な踊りが続きました。(岩佐) |

【祭りの仮装行列】

展示期間:10月21日(水)~12月7日(月)

|

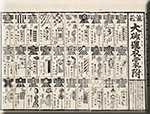

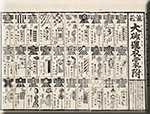

- 生玉宮末社正遷宮等練物番付

初編

- 安政3年(1856)本館蔵

※写真の作品は11月9日(月)まで展示

|

造営修理後にご神体が仮殿から本殿へ遷座する正遷宮や、造営等のために砂を運ぶ砂持といった臨時の祭礼に、幕末期には多くの仮装行列が出ました。本品は、生玉社(天王寺区)末社の正遷宮、難波社(中央区)の砂持および同社内の稲荷社の正遷宮に出された練物(祭礼等に出される行列)を描く6枚組の刷り物です。初篇の一枚では、芝居の登場人物のほか、緋毛氈のエビ20人、金仏50人、紅木綿のタコ100人などがみえ、様々な趣向で仮装しています。(澤井) |

9階 大坂の幕末・維新

【公共事業もお祭り騒ぎに】

展示期間:10月21日(水)~12月21日(月)

|

- 浪花大砂運衣装付

- 天保2年(1831) 本館蔵

|

淀川の土砂堆積は港湾機能の低下につながるため、たびたび川浚えが行われました。天保2~3年(1831~1832)には大坂の繁栄を願う幕府の主導で「御救大浚」が実施され、のべ10万人程が砂運びに参加しました。このとき浚渫した土砂を積み上げた築山がのちの天保山です。砂運びは重労働でしたが、参加した町はお揃いのハッピや幟を作り、太鼓やお囃子で盛り上げてお祭り騒ぎになりました。(島﨑) |

9階 天下の台所

【芥子面子のあやかし】

展示期間:10月21日(水)~11月23日(月・祝)

|

- 芥子面子

- 中央区大坂城下町跡・

北区広島藩大坂蔵屋敷跡ほか

江戸時代 大阪市教育委員会蔵

|

芥子面子とは小さな土製メンコのことです。江戸時代の人気の玩具で、遺跡から数多く出土します。翁・童子などの人物、七福神・ヒョットコなどの神様、鯛や蛸・イカ・アワビなどの魚介類、実に様々なものが出土しています。今回、ハロウィンにちなんで登場するのは「あやかし」たち。三角形のかぶり物をした異形の者、土釜や貝に目・口のついた妖怪たちが、9階「天下の台所」蔵屋敷と大阪の商人コーナーに登場。ユーモラスな表情にご注目ください。(杉本) |

7階 都市の民間信仰

【節分のお化け】

展示期間:10月21日(水)~11月23日(月・祝)

|

- 節分お化けの衣装

- 近代 本館蔵

|

節分といえば豆まきなどが思い出されますが、関西では「オバケ」という風習も盛んでした。オバケは、節分の夜に普段と違う姿に仮装して社寺に参拝し、新年の平穏を祈るというものです。江戸時代末期から昭和にかけて行われ、現在も続けられている地域もあります。魔除けのため異装をするという民間信仰的な一面とともに「遊び」のような意味合いも持ち、現代のハロウィンとも通じるところがあります。(俵) |

| フロア / 9階 |

コーナー / まちの生活 / 天下の台所 / 大阪の幕末・維新 |

|

| フロア / 7階 |

コーナー / 都市の民間信仰 |

|