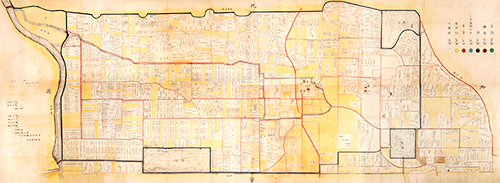

喜連村大絵図

文化13年(1816)

個人蔵

喜連西遺跡の方形周溝墓出土資料

弥生時代終末期~古墳時代初頭

大阪市教育委員会蔵 / (一財)大阪市文化財協会保管

2016年度に喜連西遺跡で行われた発掘調査で、弥生時代終末期から古墳時代初頭の方形周溝墓が見つかりました。墓の規模は墳丘の上端で南北約13m、東西約9mで、この時期の方形周溝墓としては大型であり、地域の有力者の墓と考えられます。周囲の溝からは、葬送のまつりに用いられた土器が多数出土しています。埋葬施設は2基見つかっており、そのうち一方からは、被葬者が身に着けていたと推定される管玉が出土しました。

伝 善法寺出土鬼瓦

室町時代

個人蔵

第二次大戦前に、村内の南東にある小字名「善法寺」で採集された鬼瓦です。室町時代のものと考えられます。その後、1986年度に採集地近くで行われた発掘調査で、鬼瓦を含む多数の瓦が出土しており、本資料も関連する資料の可能性があります。地元ではキャラクター化され「喜連くん」の愛称で親しまれています。

喜連東遺跡の中世墳墓出土品

平安時代後期~室町時代

大阪市教育委員会蔵 / (一財)大阪市文化財協会保管

大阪市指定文化財

1986年度に喜連東遺跡で行われた発掘調査で出土した資料です。鬼瓦や五輪塔文の軒丸瓦などがあり、平安時代末から室町時代のさまざまな時期に作られた資料を含みます。発掘調査では、溝で囲われた一辺約5mの建物跡が見つかっており、瓦はこの建物の屋根に葺かれたものと考えられます。建物は故人を供養するための墳墓堂と考えられ、この地を拠点とした有力者の存在がうかがえます。

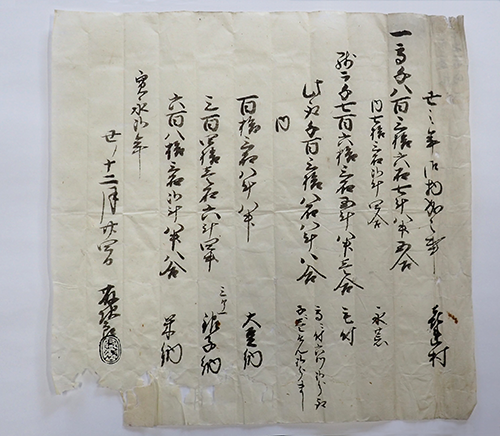

喜連村年貢割付状

寛永2年(1625)

個人蔵

喜連村に伝わる、もっとも古い年代の年貢の割り付け状です。喜連村は、寛永元年(1624)まで豊臣秀吉の正室である高台院領でしたが、その死後に徳川幕府領となりました。この資料は、幕府領になって最初のものと考えられます。喜連村は、元和6年(1620)に東・中・西の三か村に分かれたと言われていますが、この資料の宛先は「喜連村」と記されており、一括して年貢が割り当てられています。少なくとも年貢徴収の上では、寛永年間の初年まで一体の村として扱われていたことがわかります。

絹本著色紅頗梨阿弥陀如来画像

鎌倉時代末~室町時代初期(14世紀)

法明寺蔵

大阪市指定文化財

【展示期間:令和4年1月26日(水)から2月21日(月)まで】

紅頗梨阿弥陀とは、八葉の蓮華に五鈷杵を置き、独鈷杵を垂直に立てた(本作品では五鈷杵)上に、全身を紅で彩色されて宝冠を戴いた阿弥陀如来を表した像で、真言密教の紅頗梨秘法の本尊とされるものです。本作品の制作年代は、14世紀に遡ると考えられます。この作品が伝わった喜連の法明寺は、貞和3年(1347)、融通念仏中興の祖である法明上人の創建と伝えられ、江戸時代には融通念仏宗の中本山でした。この作品が伝えられたことは、融通念仏の信仰が広がり始めた時期に、密教的な要素の影響があったことをうかがわせます。

近世の喜連村全体を描いた、東西約5m、南北約1.8mの巨大な村絵図です。文化13年に東喜連村・西喜連村から領主の古河藩(現在の茨城県古河市)に提出するために作成されたもので、田畑や屋敷地のほか、道路や用水路・溜池、堤、橋、塚などが色分け表示されています。田畑の等級や所有者等が詳細に記されていますが、幕府領であった中喜連村の田畑の部分は、別の色で区別され文字も記されません。喜連三か村の土地が入組んだ支配関係にあったことを視覚的に示す資料です。また、この図には、村内の詳細な地名が記されています。その情報をもとに、地域研究を大きく進めることになった重要な資料です。