仕上げをせずに捨てました

~弥生・古墳時代の武器とその模倣品の紹介を兼ねて~

(2022.4.15更新)

2022年4月6日(水)~7月11日(月)(予定)

いにしえの時代、刀剣などの武器は戦争などの争いでその力を発揮しただけではなく、権威の象徴として墓におさめられたり、祭祀で使われたりする貴重な品物でした。これらはおそらく丹精込めて作られたことでしょう。

しかし、もうすぐ完成なのに、途中で仕上げるのをやめて捨てられていることもあります。それは遺物の詳細な観察や遺跡での発見状況から見えてきます。今回の展示では、そんな未完成だけど捨てられた武器関係の資料を紹介するとともに、大阪市内で出土した武器を展示します。この機会にぜひご覧ください。

(寺井)

主な展示資料

1

折られた剣形木製品

(平野区長原遺跡)

(平野区長原遺跡)

2

曲げられた鉄鏃

(平野区瓜破遺跡)

(平野区瓜破遺跡)

3

銅剣形石剣

(旭区森小路遺跡)

(旭区森小路遺跡)

1

折られた剣形木製品(平野区長原遺跡) 古墳時代中期(5世紀前葉)

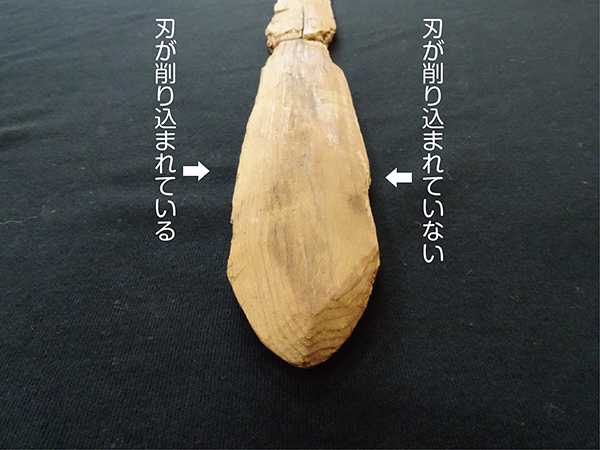

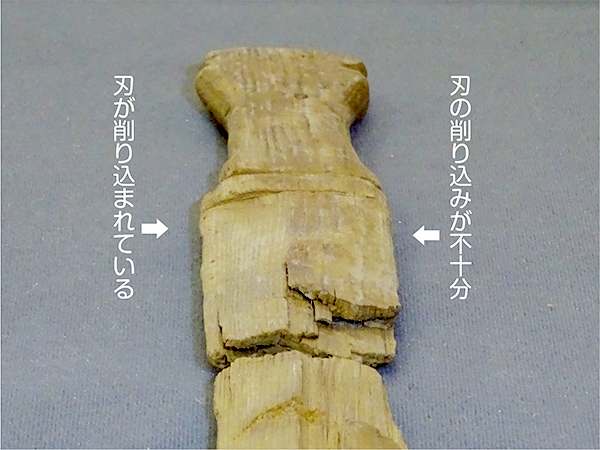

コウヤマキの一木を削りだした剣の模倣品で、発掘調査で発見されたときは4つに折られた状態でした(写真①)。柄(手で握る部分)を含め、非常に写実的に作られているのですが、剣身の片側にしか刃を示す削り込みがありません(写真③・④)。このことから、未完成のまま折って捨てられた可能性があります。あくまで想像ですが、忠実に剣を再現しようとしていた当時の職人が、自分の思うような作品が作れなかったため、嫌になってへし折ったのでしょうか?

※画像をクリックすると大きく表示されます

2

曲げられた鉄鏃(平野区瓜破遺跡) 古墳時代中期(5世紀後葉)

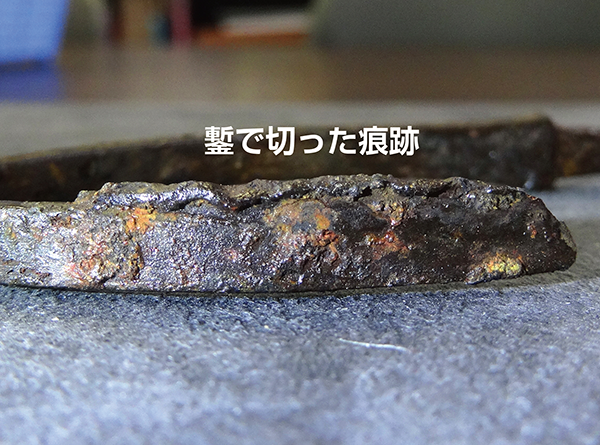

まるでウナギかドジョウがまな板の上にのっているようにも見えますが、これは古墳時代の鉄の矢じり(鉄鏃)です。ただし、完成したものではなく、製作を途中でやめて、曲げて捨てられたものです。ウナギの頭のような部分が鉄鏃の刃部に当たる部分ですが、鏨で切られた跡が残っているだけで、まったく整っていません(写真③)。なぜ完成に至らなかったのか、その理由のひとつとして茎(矢柄に入り込む部分)が折れていることが考えられます(写真⑤)。製作途中で茎が折れ、鉄鏃として使えなくなったため、曲げて捨ててしまったのでしょうか、そんな職人の姿が想像できます。

※画像をクリックすると大きく表示されます

②発見された場所

鉄鏃は花塚山古墳の北側の谷の中から見つかりました。谷は現在の地面から5m以上低くなり、花塚山古墳の時期(5世紀中頃)よりもやや新しい5世紀後葉頃の遺物が出土しました。その中には展示品のような鉄鏃やその失敗作があることから、近隣に武器を作る作業場(工房)があった可能性があります。

なお、谷が深くなり危険が伴うため、あらかじめ土留め工事を行ってから調査が行われました。写真に見える鉄骨はそのためのものです。

なお、谷が深くなり危険が伴うため、あらかじめ土留め工事を行ってから調査が行われました。写真に見える鉄骨はそのためのものです。

⑤折れた茎(左)

鉄鏃の茎は矢柄に入れ込むため長さが必要です。右側の完成品の茎と比べると、折れて短くなってしまったことがよくわかります。なお、完成品の鉄鏃も展示していますので、展示室でぜひご覧ください。

⑥鉄鏃の失敗品(左側)と完成品

いずれも長頸鏃で、身が長いのが特徴です。なお、左側の失敗した鉄鏃については刃部は片方にのみ付くタイプ(片刃)ですが、右側の完成品は両方に刃が付く(両刃)という点で異なります。

3

銅剣形石剣(旭区森小路遺跡) 弥生時代中期(紀元前2~1世紀)

頁岩という薄くはがれやすい石材で作られています。根元付近に柄との装着を強くするための紐の孔が2つあります。刃部の抉れ方や中心を縦に通る脊の表現は、細形銅剣という弥生時代の青銅器を忠実に模倣しています。先端が残っていたら、40㎝程度の長さになったと思われます。

※画像をクリックすると大きく表示されます

| フロア / 10階 | コーナー / 特設展示コーナー |

|

|