常設展示 世界と大阪 ―モノから振り返る関係史―

(2022.10.26更新)

令和4年(2022)10月26日(水)~ 12月5日(月)

※火曜日休館

| 会場 |

常設展示室 10・9・7階 各所 |

時間 |

午前9時30分~午後5時

※入館は閉館30分前まで |

| 観覧料 |

常設展示観覧料でご覧いただけます |

| 主催 |

大阪歴史博物館 |

大阪歴史博物館では、令和4年10月26日(水)から12月5日(月)まで、常設展示10階・9階・7階の各所において、「世界と大阪 ―モノから振り返る関係史―」を共通テーマに館蔵資料を展示します。いずれも常設展示観覧料でご覧いただけます。この機会にぜひご観覧ください。

今年度より高等学校で新科目「歴史総合」が始まりました。世界とその中の日本を広く相互的な視野から捉えるという観点のもとに、従来の日本史と世界史という区分を解消して、諸資料から様々な情報を適切かつ効果的に調べまとめることを目標に掲げています。そこで、当館においても、収蔵品の中から、世界と大阪との交流や関係を示す資料を展示し、世界史の一環としての大阪の歴史をご紹介します。

プレスリリースはこちら

|

10階 特設コーナー

【朝鮮半島の古瓦】車輪文軒丸瓦・双鳥文軒平瓦・唐草文軒平瓦

|

|

- 車輪文軒丸瓦(上)

- 高句麗時代か・5世紀以降

大阪歴史博物館蔵

- 双鳥文軒平瓦(左下)

唐草文軒平瓦(右下)

- 統一新羅・7世紀後半~9世紀末

大阪歴史博物館蔵

|

当館の前身である大阪市立博物館に寄贈された貴重な国外の軒瓦です。1910年から1945年のあいだ、日本の統治下にあった朝鮮半島では、日本の学者・知識人たちがその歴史に注目し、考古遺物の採集や遺跡の調査を行いました。本資料のように古代の宮殿・寺院跡などで採集された瓦も数多く日本に持ち込まれ、現在は全国の博物館に寄贈され保存されています。 |

|

9階 まちの生活

【大阪人が好んだ世界の陶磁器】

中国・東南アジア・ヨーロッパなどの陶磁器

|

|

- 中国漳州窯

の「天下一」大皿(左)

ベトナム製の長胴瓶(右)

- 豊臣~江戸時代・16~19世紀

大阪市教育委員会蔵

|

近世の大坂は生産・流通の一大都市として発展し、人々の旺盛な消費活動はいわゆる鎖国制度のもとでも発揮され、海外からさまざまな品物が輸入されました。陶磁器もそのひとつです。豊臣期から江戸時代(16~19世紀)の大坂城下町跡や大坂城跡からは、東アジアはもちろんヨーロッパにいたるまで、たくさんの外国産陶磁器が見つかります。近世大坂の人々を魅了した世界の食器や容器、38点を紹介します。 |

|

7階 産業の展開

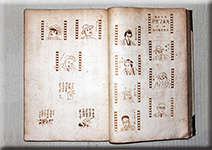

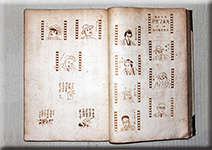

【和菓子に外国人スター】焼印押止簿

|

|

- 焼印押止簿

- 昭和2年(1927)頃

大阪歴史博物館蔵

(瀧野 秀夫氏 寄贈)

|

この資料は、中央区安堂寺町一丁目で焼印を製造していた滝野盛進堂(昭和元年創業)という町工場に残されていたものです。焼印とは、火で熱して煎餅などに押す金属製の焼きごてのことです。この資料には同工場が製造した焼印が押されています。そのなかには、神戸の老舗和菓子屋亀井堂が昭和初期に販売していたキネマ煎餅の焼印があります。キネマ煎餅には、日本の映画俳優だけでなく、チャップリンなど欧米の映画俳優の似顔絵がデザインされていました。昭和初期には和菓子の世界にも外国文化の影響が及んでいたことがうかがえます。

|

|

7階 地域のなかの戦争

【アメリカが落とした爆弾】焼夷弾

|

|

- 焼夷弾

- 昭和20年(1945)

大阪歴史博物館蔵

(井上 平一郎氏 寄贈)

|

アメリカ軍が、日本の木造家屋を効果的に焼失させるために、太平洋戦争中に開発したものです。金属筒にナパーム剤(ゼリー状の油脂)の袋が詰められていて、着地と同時に爆発すると、中のナパーム剤をまき散らし、壁や障子などにくっついて激しく燃えました。ナパーム剤は極めて点火しやすく、一度火がつくと高熱を発して長時間燃え、猛烈な火災を引き起こしました。この焼夷弾は、昭和20年6月7日の大空襲の後、天神橋筋六丁目付近で拾われたものです。 |

| フロア / 10階 |

コーナー / 特設コーナー |

|

| フロア / 9階 |

コーナー / まちの生活 |

|

| フロア / 7階 |

コーナー / 産業の展開 / 地域のなかの戦争 |

|