常設展示 れきはくで探そう!~動物編

(2023.2.10更新)

令和5年(2023)2月15日(水)~ 3月21日(火・祝)

火曜日休館 ※ただし3月21日(火・祝)は開館

| 会場 |

常設展示室 10・9・8・7階 各所 |

時間 |

午前9時30分~午後5時

※入館は閉館30分前まで |

| 観覧料 |

常設展示観覧料でご覧いただけます |

| 主催 |

大阪歴史博物館 |

大阪歴史博物館では、令和5年2月15日(水)から3月21日(火・祝)まで、常設展示10階・9階・8階・7階の各所において、「れきはくで探そう!~動物編」を共通テーマに館蔵資料を展示します。いずれも常設展示観覧料でご覧いただけます。この機会にぜひご観覧ください。

人と動物のつきあいは古く、大阪市内の古代の遺跡からは家畜として使役された馬や牛の骨が出土し、近世の墓地からはペットとして飼われていた犬や猫の埋葬が見つかるなど、様々な動物利用のありかたがうかがえます。また、鹿や兎などの絵は幸運を願って床の間に飾られ、猫などの縁起物が神社で配られています。こういった絵画や歴史・民俗資料を紐解きながら、動物にこめられたさまざまな意味についても焦点を当てます。

プレスリリースはこちら

|

10階 難波京の風景

【貴重な資源】馬の頭蓋骨

|

|

- 馬の頭蓋骨

- 飛鳥時代(7世紀後半)

大阪市中央区 森の宮遺跡出土

大阪市教育委員会蔵

|

難波宮の東方にある森の宮遺跡では、7世紀後半の飛鳥時代の地層から解体痕のある馬・牛・犬などの骨がまとまって見つかっています。馬の頭蓋骨には、大きく割られた部分があり、皮なめしに使う脳を取り出したと考えられています。馬が死んだ際に脳を取り出すことは『養老律令』(718年撰定)の「厩牧令」に記されており、このことを示す最古の実例といえます。 |

|

9階 天下一の都市

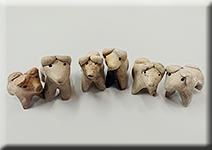

【かわいらしいイヌたち】犬型土製品

|

|

- 犬型土製品

- 豊臣期(16世紀末~17世紀初頭)

大阪市中央区 大坂城跡出土

大阪市教育委員会蔵

|

大阪を中心に、主に豊臣期の遺跡から見つかる犬をかたどった土製品です。素朴な表現で手作りされ、ひとつひとつ表情が異なります。垂れた耳やぺたっとしたしっぽがチャームポイント。犬は多産であることから、安産のお守りとして使われていたとの説もありますが、使い方はよくわかっていません。 |

|

8階 特集展示「銀行重役のコレクション -京・大坂の近世絵画を中心に-」

【もうかりますように!】双鹿図

|

|

- 双鹿図

- 森 一鳳筆

明治4年(1871)

大阪歴史博物館蔵

(前田 美希氏 寄贈)

|

江戸時代後期に大坂で活躍した森一鳳は、猿の絵を得意とした養祖父の森狙仙の流れを受け継ぎ、複数の動物絵画を残しています。鹿は音読みがロクであるため、金銭や物を意味する「禄」と通じるとして吉祥性のある画題とされました。この作品は、一鳳の最晩年の明治4年の作です。

|

|

7階 都市の民間信仰

【コンプリートできるかな?】住吉土人形 初辰猫

|

|

- 住吉土人形 初辰猫

- 明治~昭和時代(19~20世紀)

大阪市住吉区 住吉大社

大阪歴史博物館蔵

(柴垣 和夫氏 寄贈)

|

住吉大社内の楠珺社にて毎月はじめの辰の日に授与される招き猫の土人形です。48体揃えると四十八辰、つまり「始終発達」に通じ、商売繁盛の願いが叶うとされています。このほかにも、さまざまな願いを込めて各地で授与された動物の祈願品もあわせてご紹介します。 |

| フロア / 10階 |

コーナー / 難波京の風景 |

|

| フロア / 9階 |

コーナー / 天下一の都市 |

|

| フロア / 8階 |

コーナー / 特集展示室 |

|

| フロア / 7階 |

コーナー / 都市の民間信仰 |

|