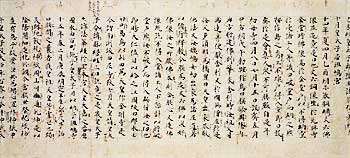

【国宝】

日本書紀 巻二十二(にほんしょき かんにじゅうに)

※展示期間は約3週間

平安時代 京都国立博物館所蔵

『日本書紀』は養老4年(720)完成の最初の正史で、巻二十二は推古天皇治世下の事績を記す。本資料の書写年代は10~11世紀で、推古紀の最古の写本である。推古2年の三宝興隆の詔、同14年の飛鳥寺の法会など、推古朝の仏教政策を伝える基本資料である。また訓点を有する最古の日本書紀の写本であり、平安時代の日本書紀研究を伝えるものとしても貴重である。

【重要文化財】

鵲尾柄香炉(じゃくびえごうろ)

中国・南北朝時代 和泉市久保惣記念美術館所蔵

「柄香炉」は、柄のついた香炉を指し、仏教儀礼の場において用いられた。本資料では、柄の先端に鵲(カササギ)の尾状の切れ込みが入ることから、「鵲尾柄香炉」と呼ばれる。素材は響銅製(銅に錫・鉛を加えた合金)。日本での類例に法隆寺献納宝物の柄香炉がある。

誕生釈迦仏立像(たんじょうしゃかぶつりゅうぞう)

細見美術館所蔵

飛鳥時代に製作された誕生仏の数少ない遺例のひとつである。右手を高々と挙げ、人差し指と中指で天を指し、左手はまっすぐに垂下する。幼児に近いプロポーションであり、短裾と腰帯を身にまとう。『上宮聖徳法王帝説』や『元興寺縁起』によると、欽明朝にはじめて仏教が伝えられた際、「太子像」と「灌仏之器」が伝えられたとあり、日本に最初に伝わった仏像は誕生仏であったと考えられる。飛鳥時代には、4月8日の仏誕を祝う法会が重視されたので、誕生仏の役割はきわめて重要であった。黎明期の日本仏教の実態を物語る貴重な資料である。

飛鳥寺塔心礎 舎利荘厳具(あすかでらとうしんそ しゃりしょうごんぐ)

独立行政法人文化財研究所 奈良文化財研究所蔵

飛鳥寺の塔心礎に埋納されていた荘厳具で、金環,銀環,金銅環のほか、金銅飾金具、玉類、金銀の延板、挂甲、砥石、刀子などからなる。『日本書紀』推古天皇元年(593)に「仏舎利をもって法興寺刹柱礎中に置く」とあり、その際に埋納されたものと考えられる。現在確認できる最古の舎利荘厳具である。その内容は、古墳時代の古墳に納められた副葬品と共通するものが多いが、同時に後世の寺院の鎮壇具との共通性も見られる。