第32回 特集展示

大阪相撲の歴史

|

◆ 平成17年 3月9日(水)~ 4月4日(月) ◆

|

毎週火曜日休館

|

|

| 会 場 |

8階 特集展示室

|

|

| 時 間 |

9:30~17:00(金曜は20:00まで)

|

|

※入館は閉館30分前まで

|

|

| 観覧料 |

|

|

現在、(財)日本相撲協会が開催している大相撲の歴史は、よく知られているように江戸時代にまでさかのぼることができます。しかし、かつて大阪には、江戸時代以来の伝統をもつ相撲集団である「大阪相撲」が存在しており、(財)日本相撲協会は昭和2年(1927)、この大阪相撲と東京の相撲集団である東京相撲が合併したことによって成立したという事実はあまり知られていません。

力士や部屋の後援者のことを「タニマチ」と呼びますが、これは、明治時代の有名な後援者が大阪の谷町に住んでいたことに由来するといわれています。また、現在の年寄名跡として残っている時津風(ときつかぜ)、陣幕(じんまく)、三保ヶ関(みほがせき)、押尾川(おしおがわ)などは、もともとは、大阪相撲の「頭取」(大阪では、力士の親方のことを年寄ではなく、頭取と呼んでいました。)の名前でした。このように、大阪は、大相撲の歴史と深いかかわりがあり、江戸時代から江戸、京などとならんで相撲興行が盛んな土地だったのです。

本展示では、番付や相撲絵など大阪相撲に関する資料約30点を展示し、大阪相撲が誕生した元禄時代から消滅する昭和初年頃までの歴史を多くの方々に知っていただくとともに、堂島米市場などの市場社会と大阪相撲との関係や、明治維新期に大阪相撲で起きた内紛、さらには東京相撲との合併秘話など、大阪相撲の知られざる歴史を紹介し、あわせて大阪相撲を生みだした大阪の歴史について考えていただく機会といたします。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

なにわ歴博講座「大阪相撲の歴史」

講師:当館学芸員 飯田直樹

平成17年3月11日(金)午後6時30分から

・会 場 4階 講堂

・参加費 200円

・定 員 250名

(当日先着順、午後6時から受付開始)

|

|

|

|

|

当館学芸員による展示解説

平成17年3月12日(土)午後2時から(約30分間)

※参加料は無料(ただし常設展示観覧料が必要)です。

上記の時間に会場(8階特集展示室)へお越しください。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

死絵 湊諾右衛門

初代長谷川貞信画

嘉永7年(1854) 関西大学図書館蔵

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

展示資料数:約30点

|

|

|

明荷 相撲頭取藤島初次郎使用

大正時代 大阪歴史博物館蔵(佐藤亥三男氏寄贈)

|

|

|

|

|

|

|

|

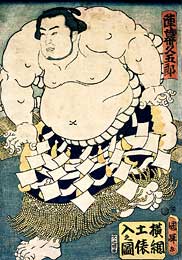

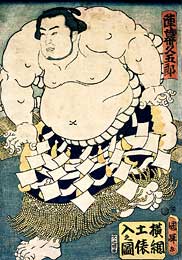

横綱土俵入之図 陣幕久五郎

歌川国輝画

島根県古代文化センター蔵 (パネル展示)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この展示を開催するにあたり、私は以下の点を重視しました。大阪相撲の歴史を、それを生み出した大阪という地域社会との関わりで紹介するという点と、大阪相撲の歴史を大阪相撲に関わった人々を通して紹介するという点です。前者の点に関しては、大阪相撲の誕生と関わりの深い堀江地域や市中の市場社会と大阪相撲との関係を紹介するコーナーを設けています。後者に関しては、展示のところどころで「個性豊か」と思われる人々のエピソードを、瑣末なことも含めて紹介します。どうぞ、この展示をご覧いただきながら、大阪相撲の様々な人々と出会い、大阪という地域の歴史について、考えたり、議論したりする機会にしていただければと思います。

|

|

|

|

|

|

|

おもな展示資料

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(1) 死絵 湊諾右衛門 初代長谷川貞信画

しにえ みなとだくえもん しょだいはせがわさだのぶが

|

|

|

死絵とは、人気のある役者などが死去した際、追善のために出版される浮世絵である。湊諾右衛門(1801-1854)は、大阪相撲の頭取(親方)であり、現役時代は横綱不知火(しらぬい)諾右衛門として活躍した人物である。力士を描いた浮世絵は数多く残されているが、力士の親方である頭取を描いたものは案外少ない。その意味でこの死絵は、大変貴重なものである。諾右衛門は、文政6年(1823)、大阪相撲の頭取湊由良右衛門(みなとゆらえもん)に入門の後、江戸相撲に移り、天保11年(1840)横綱に免許された。天保15年に帰阪して、師匠の跡を継ぎ、大阪相撲の頭取となった。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(2) 明荷 相撲頭取藤島初次郎使用

あけに すもうとうどりふじしまはつじろうしよう

|

|

|

明荷は、本来関取が使用するもので、締込(しめこみ)や化粧廻しなどをいれる、竹で編まれたつづらである。この明荷は、大正時代の藤島部屋の親方藤島初次郎が使用していたもので、側面に「藤島」と明記されている。藤島部屋は、大阪相撲のなかでも最も古い歴史を有する部屋の一つである。藤島の名跡は、昭和2年(1927)大阪相撲と東京相撲が合併する際に、空席であったためいったん廃絶したが、昭和17年に復活した。その際、東京方にも藤島名跡があったため、「大島(おおしま)」と改称して、現在は元大関旭國(あさひくに)が継承している。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(3) 横綱土俵入之図 陣幕久五郎

歌川国輝画 (パネル展示)

よこづなどひょういりのず じんまくきゅうごろう

うたがわくにてるが

島根県古代文化センター蔵

|

|

|

|

|

陣幕久五郎(1829-1903)は、「負けずや」の異名を持つ幕末屈指の強豪力士。はじめ大阪相撲朝日山部屋に入門した後、江戸相撲に移り、慶応3年(1867)に横綱に免許された。免許後、大阪相撲に復帰し、明治2年(1869)相撲頭取筆頭の地位についた。陣幕復帰後の大阪相撲は、初めて縦長の1枚番付を発行するなど新機軸を打ち出したが、このような陣幕路線に対する不満が徐々に増大し、後年、頭取同士の対立や力士の離脱といった事態を迎える。陣幕は、その後大阪相撲を離れ、東京の富岡八幡宮にある横綱力士碑の建立など、建碑運動に没頭した。年寄名跡北陣(きたじん)の初代でもある。現在、北陣の名跡は、元関脇麒麟児(きりんじ)が継承している。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|