(H26.4.3更新)

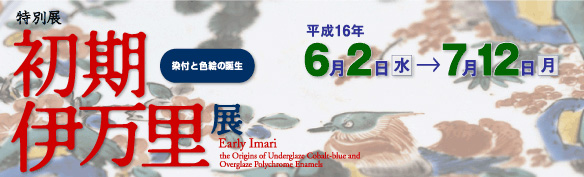

特別展「初期伊万里展-染付と色絵の誕生-」

平成17年7月6日(水)~9月5日(月)

| 特別展「初期伊万里展-染付と色絵の誕生-」 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 主 催 | 大阪歴史博物館・NHK大阪放送局・NHKきんきメディアプラン | |||||||||

| 会 期 | 平成16年6月2日(水)~7月12日(月) | |||||||||

| 開館時間 | 午前9時30分から午後5時まで(金曜日は午後8時まで) (ただし、入館は閉館の30分前まで) |

|||||||||

| 休 館 日 | 毎週火曜日 | |||||||||

| 会 場 | 大阪歴史博物館 6階 特別展示室 交通のご案内 | |||||||||

| 観 覧 料 |

※ 中学生以下、大阪市内在住の65歳以上の方、障害者手帳などをお持ちの方(介護者1名を含む)は無料。 |

|||||||||

| 総出品点数 | 221件-280点 | |||||||||

江戸時代の初め(17世紀の初頭)、肥前国(ひぜんのくに:現在の佐賀県、長崎県の一部)で我が国最初の磁器がつくられました。この肥前磁器ははじめ中国・景徳鎮窯(けいとくちんよう)の影響を強く受け、染付 注1 を生産しましたが、17世紀の半ばには酒井田柿右衛門(さかいだ かきえもん)によって「柿右衛門様式」と呼ばれる色絵磁器 注2 が創案されます。

肥前陶磁はその積み出し港が伊万里港であったことから「伊万里」「IMARI」の名で知られるようになり、17世紀の半ばからオランダ東インド会社によってアジア各地やヨーロッパへともたらされるようになります。同時に、伊万里焼はその創製の段階からひろく国内需要に応えていたことも最近になって知られるようになってきました。肥前国から廻船によって日本海を北へ、越後、佐渡(現在の新潟県)、出羽(現在の秋田県、山形県)へと流通し、それぞれの所蔵者のもとで約400年近くも大切に保管され続けてきたのです。また、かつては石川県で生産されたと考えられてきた「古九谷(こくたに)様式」の磁器が、実際には肥前で焼かれたものであったことが明らかになりつつあります。

そこで本特別展では、今日でも高い評価を受け、また人気の高い肥前磁器の草創期から初期にかけての染付と色絵の名品、ならびに江戸初期に日本海側の諸国に流通し、近年の調査によってその存在がはじめて明らかになった伝世作品と出土資料、重要文化財1点を含む221件280点を展示し、「初期伊万里」の素朴かつ大胆な美しさとダイナミズムを探っていきます。