|

第27回 特集展示

大和川付け替えと江戸時代の大阪

|

◆ 平成16年 10月27日(水)~ 11月23日(火) ◆

|

毎週火曜日休館(11月23日 (火・祝) は開館)

|

|

| 会 場 |

8階 特集展示室

|

|

| 時 間 |

9:30~17:00(金曜は20:00まで)

|

|

※入館は閉館30分前まで

|

|

| 観覧料 |

|

|

現在の大和川は、奈良県(旧大和国)を源流に生駒山地を越えて河内平野に出て、そのまま東へ大阪市南端を経て大阪湾に注いでいます。しかし、江戸時代の初めまでは河内平野に出ると北西に流れを変え、いくつもの流れに分かれて、現在の大阪城の北東辺りで淀川に合流し、大阪湾に注いでいました。そのため、当時の河内平野一帯ではたびたび洪水が起こり、人々の生活に大きな影響を与えていました。そこで、河内国今米村(現在の東大阪市)の庄屋の中甚兵衛らを先頭にたびたび川の付け替え運動が起こる一方、新流路にあたる地域からは反対運動も起こりました。

結局、今からちょうど300年前の宝永元年(1704)に、江戸幕府によって、現在の流れに付け替えられました。この付け替えにより、旧大和川の川底は、鴻池新田(現在の東大阪市)などの新田に開発される一方、新大和川の流域になった地域では、農業用水路や河川交通の変更、河口部での土砂堆積などが生じ、大阪周辺一帯の地域に様々な影響を及ぼしました。

今回の展示では、大和川の付け替えに関する資料約30点を展示し、付け替えの事実そのものを幅広い方々に知っていただくとともに、付け替えによって現在の大阪市内の各地域がどのような影響を受けたのかを紹介して、河川と人々の歴史について考えていただく機会を提供するのが目的です。

当館も参加している大和川水系ミュージアムネットワーク主催のスタンプラリー(8/3(火)~スタート)やシンポジウム(11/14(日))が開催されます。 当館も参加している大和川水系ミュージアムネットワーク主催のスタンプラリー(8/3(火)~スタート)やシンポジウム(11/14(日))が開催されます。

|

|

|

|

当館学芸員による展示解説

|

平成16年10月30日(土)

午後2時から(約30分間)

※参加料は 無料(ただし 常設展示観覧料が必要)です。

上記の時間に会場(8階特集展示室)へお越しください。

|

|

●天道川井路付け替え訴状控 元禄11年6月

天道川流域の桑津村(現在の東住吉区)他4か村が、排水路を作って欲しいと幕府に願い出ている訴状。

|

|

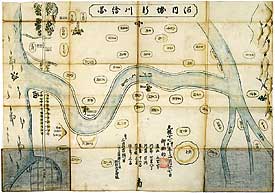

●河内堺新川絵図 元禄17年3月 野村長兵衛板

新大和川の流れとその流域の絵図。元禄17年(1704)2月27日の付け替え工事着工に合わせて出版されたもの

|

|

●新大和川堤防断面写真 平野区川辺1丁目

新大和川堤防の樋門撤去工事に伴った調査のときに撮影

|

|

― 他、展示資料数:約30点

|

|

担当学芸員からのコメント

|

|

「大和川付け替え300年」と聞いて、大阪の方なら「そういえば小学校の頃習ったな」と思い出される方もいるでしょう。そうでない方は、「えっ、300年前の大和川は今と違う流れだったの?」と思われるかもしれません。300年前の大和川付け替えについてわかりやすく展示したいと思いますので、是非見に来てください。

また、新旧大和川流域の各博物館では、付け替え300年記念の企画展示が催されます。各地域ごとにそれぞれに特色ある展示が行われます。スタンプラリーもできますので、皆さん、どの博物館の展示が面白いか見比べてみてはいかがでしょうか。

|

|

|

|

大和川付け替え300周年・大和川水系ミュージアムネットワーク主催

スタンプラリー/シンポジウム

◆ ◇ ◆

当館も参加している大和川水系ミュージアムネットワーク主催のスタンプラリー(8/3(火)からスタート)とシンポジウム(11/14(日))のご案内です。

|

|

|

大和川水系ミュージアムネットワークに参加の7博物館・資料館で開催される大和川付け替え300年記念の展示で設置されているスタンプを、ミュージアムマップ(参加館で配布)の所定の位置に押してください。

■実施期間

平成16年8月3日(火)~平成17年1月30日(日)

■記念品をプレゼント!

4館以上のスタンプを集められた方には、先着順で記念品を進呈します。

|

|

|

|

11月14日(日)10時~16時20分には、大阪歴史博物館において記念シンポジウムを開催します。事前に往復はがきでお申込みの上、どうぞご参加ください。

|

■プログラム

| ●基調講演 |

「宝永元年大和川付け替えの歴史的意義」 |

村田路人氏(大阪大学教授) |

| 「古文書からみた付け替え運動」 |

中九兵衛氏(中甚兵衛十代目) |

| ●基調報告 |

「旧大和川地域の地域形成と展開」 |

小谷利明(八尾市立歴史民俗資料館) |

| 「新大和川と依羅池」 |

市川秀之(大阪狭山市教育委員会) |

| 「大和川付け替えと都市大坂」 |

八木 滋(大阪歴史博物館) |

●パネル

ディスカッション |

[司 会] 岩城卓二氏(大阪教育大学助教授)

[パネラー] 村田路人氏、中九兵衛氏

大和川水系ミュージアムネットワーク参加館担当者 |

■開催情報・お問合わせ

| 日 時 |

平成16年11月14日(日) 10時~16時20分 |

| 場 所 |

大阪歴史博物館4階 講堂 |

| 定 員 |

250名 ※応募多数の場合は抽選となります。 |

| 参加費 |

無料 |

| 主 催 |

大和川水系ミュージアムネットワーク 大和川付替え300周年実行委員会 |

| 申込方法 |

往復はがきに、参加者全員の氏名・郵便番号・住所・電話番号、返信の宛名面に返信先を明記し、下記あてにお申し込みください。(はがき1通につき、2名の申し込みが可能)

〒540-0008

大阪市中央区大手前4-1-32

大阪歴史博物館「大和川シンポ」係 |

| 申込みの締切り |

10月20日(水) 必着 |

| 問い合わせ |

大阪歴史博物館 電話06-6946-5728(代表)(火曜休館) |

|

《 大和川水系ミュージアムネットワーク 参加館と展示予定 》

●柏原市立歴史資料館

JR大和路線「高井田」駅下車 徒歩5分 JR大和路線「高井田」駅下車 徒歩5分

|

「絵図に描かれた大和川」

H16年3月24日(水)~6月13日(日)

「大和川を掘る」

H16年7月10日(土)~8月29日(日)

「つけかえから300年」

H16年9月22日(水)~12月5日(日)

|

●大東市立歴史民俗資料館

JR学研都市線「住道」駅下車 徒歩5分 JR学研都市線「住道」駅下車 徒歩5分

|

「大和川付け替えと深野池」

|

●大阪府立狭山池博物館

南海高野線「大阪狭山市」駅下車 南海高野線「大阪狭山市」駅下車

徒歩10分

|

「近世を拓いた土木技術」

|

●八尾市立歴史民俗資料館

近鉄信貴線「服部川」駅下車 近鉄信貴線「服部川」駅下車

徒歩8分

|

「大和川つけかえと八尾」

|

| ●大阪歴史博物館

こちらをご覧下さい こちらをご覧下さい

|

「大和川付け替えと江戸時代の大阪」

|

●松原市民ふるさとぴあプラザ

近鉄南大阪線「河内松原」駅下車 近鉄南大阪線「河内松原」駅下車

徒歩8分

|

「大和川付け替えと松原」

|

●堺市博物館

JR阪和線「百舌鳥」駅下車 徒歩6分 JR阪和線「百舌鳥」駅下車 徒歩6分

|

「堺と新大和川」

H16年12月4日(土)~H17年1月30日(日)

|

テーマ・期間については、変更になる場合がございます。

また、展示に伴って講演会・見学会なども予定されています。

詳しくは、各館にお問い合わせ下さい。

|

おもな展示資料

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(1)

天道川井路付け替え訴状控

|

|

|

|

狭山池から流れてくる天道川流域の桑津村(現在の東住吉区)他4か村が、洪水になって困るので、高木村(現在の松原市)から手水橋(現在の住吉区)までの間を通る排水路を作って欲しいと幕府に願い出ている訴状。大和川付け替え以前の村々の動向の一つとして注目される。

|

|

|

|

(2)河内堺新川絵図

新大和川の流れとその流域を絵図にしたもので、大阪高麗橋1丁目の野村屋長兵衛が出版した木版刷である。元禄17年(1704)2月27日の付け替え工事着工に合わせて出版されたものである。工事完成以前から大阪周辺の注目を集めていたことがわかる。なお、工事は元号は変わるが同年(宝永元年)の10月に竣工している。

|

|

|

|

(3)新大和川堤防断面写真

新大和川堤防の樋門撤去工事に伴った調査のときのものです。宝永元年(1704)に川ができたときの堤防の姿は、現在の堤防(高さ約4m)とは違って、高さが約3mで、約3回の盛り土によって築かれ、上部も丸いなだらかな蒲鉾状になっていたことがわかりました。2回目の盛り土のあと工事が少し中断したこともわかり、付け替えの過程も知ることができる。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|