(H26.4.2更新)

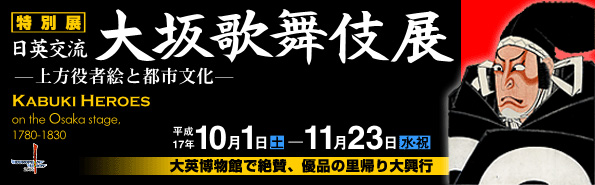

特別展「日英交流 大坂歌舞伎展-上方役者絵と都市文化-」

平成17年10月1日(土)~11月23日(水)

| 特別展「日英交流 大坂歌舞伎展-上方役者絵と都市文化-」 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 主 催 | 大阪歴史博物館、大英博物館、早稲田大学坪内博士記念演劇博物館、産経新聞社 | |||||||||

| 会 期 | 平成17年10月1日(土)~11月23日(水) | |||||||||

| 開館時間 | 午前9時30分から午後5時まで(金曜日は午後8時まで) (ただし、入館は閉館の30分前まで) |

|||||||||

| 休 館 日 | 毎週火曜日 | |||||||||

| 会 場 | 大阪歴史博物館 6階 特別展示室 交通のご案内 | |||||||||

| 観 覧 料 |

※ 中学生以下、大阪市内在住の65歳以上の方、障害者手帳などをお持ちの方(介護者1名を含む)は無料。 |

|||||||||

| 総出品点数 | 約400点 ※会期中、展示替を行います |

|||||||||

| 図 録 | 変型A4判 302ページ :2,500円 | |||||||||

| 後 援 | NHK大阪放送局、ブリティッシュ・カウンシル、サンケイスポーツ、夕刊フジ、フジサンケイビジネスアイ、サンケイリビング新聞社 | |||||||||

| 協 力 | 松竹株式会社、阪急学園池田文庫、立命館大学アート・リサーチセンター、全日空、ヤマトロジスティクス株式会社 | |||||||||

本展では、イギリスと日本国内のコレクションを中心に集めた上方役者絵や関連資料約400点を展示します。

江戸時代後期の大坂歌舞伎は、18世紀後半から19世紀前半にひとつの黄金期を迎えます。それは19世紀初めの大坂の歌舞伎を席巻した二代目嵐吉三郎(1769~1821)と三代目中村歌右衛門(1778~1838)のライバル関係に象徴されます。ハンサムで女性ファンを多く獲得した吉三郎、様々な役柄をこなし男性に人気があった歌右衛門という全く異なるキャラクターの二人が共演することはなく、それぞれのファンは互いに贔屓(ひいき)の役者を支持すべく、盛んに役者絵や摺物などを出版して激しく対抗しました。また大坂の贔屓連中(ひいきれんちゅう:芝居の支援団体)は顔見世(かおみせ)の舞台上で役者と手打ちの儀式をするなどの特異な活動をおこなうという特色を持ち、江戸とは異なる独特の歌舞伎文化が形成されていました。

大坂で役者絵が出版されるのは江戸よりも遅く、18世紀終盤のことです。上方役者絵の祖とされる流光斎如圭(りゅうこうさい・じょけい)の画風が、現実的な顔と体つきで役者を描く堅実な表現をとったように、上方の役者絵は役者を写実的に描くのを特徴としています。また多くの大坂の絵師たちは生業として絵を描いたのか趣味で描いたのか判然としません。このことは江戸の役者絵師がみな職業絵師であり、役者を理想化して描くことと対比的な特色です。

本展覧会は、イギリスの大英博物館と共同で、ヨーロッパや日本の優れたコレクションを紹介することにより、海外で高い評価を得ている上方役者絵が、日本において再認識される契機になることを期して開催するものです。大坂歌舞伎の黄金期だった18世紀後半から19世紀前半の役者絵、役者絵本、摺物(すりもの)などを通じて、上方役者絵の技と粋(すい)、役者と彼らを取り巻く文化人たちの文芸活動、大坂の豊かな創造性を紹介してまいります。