|

|

|

|

|

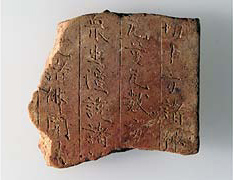

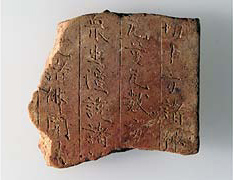

(1) 瓦経 がきょう

|

|

|

|

瓦経とは方形あるいは長方形の粘土板の表裏に仏教の経典を刻み、焼いたものです。平安時代後期のものがほとんどで、経塚に納められていました。この瓦経片は山根徳太郎博士の蔵品で、拓本が一緒に残されており「泉涌寺南谷出土」と記されています。これは山根博士の自宅の裏山にあたり、付近では大正年間にも経塚の発見が報告されています。難波宮の調査を始める前から、山根博士がこういった考古資料に対して深い関心をもっていたことを示しています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(2) 聖徳太子摂政像

しょうとくたいしせっしょうぞう

|

|

|

|

旭区太子橋付近で聖徳太子自画像として伝えられてきた絵画で、天王寺庄村の庄屋であった田嶋家で毎年旧暦2月22日に営まれた太子講で本尊として祀られてきました。

近世の作品と考えられますが、聖徳太子が四天王寺造営のためにこの地域を訪れたとの伝承をまとっている点で貴重な民俗文化財でもあります。

|

|

|

|

|

|

|

|

(3) 天満魚市場之図(部分)

湯川松堂画

てんまうおいちばのず

ゆかわしょうどうが

明治30年 本館蔵 棚橋昭夫氏寄贈

|

|

|

|

|

江戸時代、青物は天満、魚類は雑喉場において幕府公認の市場ができ、活発な取引が行われていました。幕末の天満には非公式ながら魚市がたち、明治5年(1872)には明治政府の許可を得て「天満魚市場」と称していました。本図は明治時代の魚市場の様子を描いたものです。明治30年に神戸で開かれた第2回大日本水産博覧会に出品された作品です。

|

|

|

|

|

|

|

|

(4) 二灯式照明器具 1点

にとうしきしょうめいきぐ

昭和初期 本館蔵 岡田一郎氏寄贈

|

|

|

この照明器具は昭和の初め、大阪・北浜に建てられた町家で使われていたものです。床の間(とこのま)のある座敷にふさわしく、洋風と和風の意匠を兼ね備えたデザインになっています。戦後、蛍光灯が普及する中で、このような照明器具は徐々に失われていったため、当時の町家の照明器具を知る上で貴重な資料といえます。

|

|

|

|

|

|

|

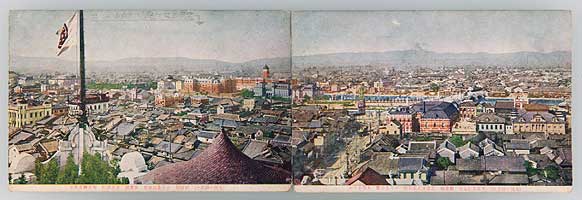

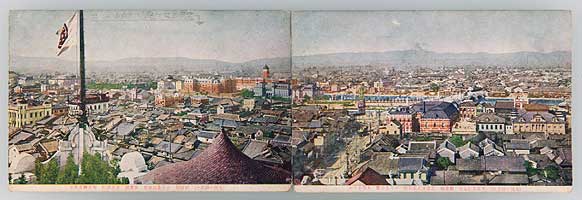

(5) 大阪市内眺望絵葉書

おおさかしないちょうぼうえはがき

大正9年 本館蔵 大上實氏寄贈

|

|

三越百貨店落成を記念して作成された8枚続きの絵葉書で、1枚は失われています。裏面は、三越屋上からの市内眺望写真によって構成されており、大正中期の市内の景観がよくわかる貴重な資料です。寄贈者が戦時中に学童疎開する際に、祖父から与えられたものだということです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(6) 柄鏡(松鶴文)

えかがみ(しょうかくもん)

江戸時代末~明治時代 本館蔵 小岸四郎氏寄贈

|

|

|

|

平成14年度に寄贈を受けた鏡(計14面)の一面。鏡背(像が映る反対側の面)に「松鶴文」と呼ばれる吉祥文が表現されています。また「田中伊賀守藤原吉次」の文字が陽鋳されており、一種のブランドといえます。鏡に柄がつけられたのは室町時代~江戸時代初期のことといわれており、初期の柄鏡は小さな面径に長い柄のつくものでした。時代が経るにつれて面径が大きくなっていったといわれています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|