![]()

祈りの像

大阪府指定文化財

1躯

像高19.9cm・総高26.2cm

白鳳時代(7世紀後半)

地上に落ちて悪さをした雷を井戸に封じ込めて懲らしめた伝説があり、地元では「

大阪市指定文化財

1躯

像高82.5cm

鎌倉時代(13世紀初頭)

- 快慶(生没年不詳)

- 鎌倉時代前期の仏師。運慶(?~1223)と時を同じくして活躍。快慶の名は、寿永2年(1183)に運慶が願主となって書写された『法華経』(真正極楽寺=真如堂 国宝)に初めて見える。建久3年(1192)頃から「安阿弥陀仏」と号す。建仁3年(1203)11月、法橋に叙せられ、承元2年(1208)から承元4年(1210)までに法眼位に昇り、貞応2年(1223)まで活躍がたどれる。運慶とならんで奈良時代の古典や中国の同時代の中国宋の芸術に学びながら、鎌倉彫刻様式の完成に貢献した。運慶は量感を備えた力強い表現であるのに対して、快慶はにぎやかでよく整理された絵画的表現が特徴である。快慶の作風「安阿弥様」と呼ばれ、後世に影響を与えた。

- 法橋

- 僧に授与された位階のひとつ。貞観6年(864)、僧綱の位階として、法印大和尚位・法眼和上位・法橋上人位を制し、それぞれ僧正・僧都・律師の階位とした。法印・法眼・法橋の僧位は僧綱(僧官)の位階として官位相当の原則であったが、次第にくずれ、僧綱員でないものにも叙せられたり、

成功 による叙位や死後の贈位などが行われたりした。

大阪府指定文化財

1躯

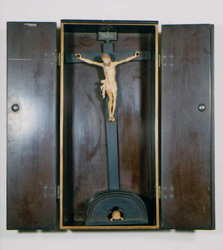

厨子高38.6cm

個人

桃山時代(16世紀後半)

厨子は、何の装飾もほどこされていない黒漆塗りのもので、高さ38.6cm、間口18.2cm、奥行外側7cm、内側6cmを測る。観音開きにした扉は、銀の金具でとりつけてある。

厨子の中には「ユダヤ人の王ナザレのイエス」の略字、I・N・R・Iの4文字を刻んだ罪標のついた黒檀製の十字架に、総長13.3cmを測る象牙彫キリスト像をはりつけたものが納めてある。

十字架のとりつけてある台は、ゴルゴタ山を思わせる半円形の黒檀製のもので、小さな洞窟がかたどられて、中に象牙彫の頭蓋骨と肢骨が2本納められている。

このキリスト像は、喉元や、手首、足首に血痕があらわされており、見るからに凄愴な感に充ちている写実的な優秀な作品であり、おそらく

大阪府指定文化財

1躯

像高33.5cm

江戸時代(17世紀末~18世紀初頭)

灰仏は高さ4.2cm、幅2.2cmレリーフで、背面に「十万枚護摩灰造之 宝山」の刻印があり、宝山(湛海)の手になることが明らかである。

祈りの絵画

人々は宗教の教えや教義を絵画として表現した。

仏教における曼荼羅は、悟りの世界を表現するために、諸仏や神々を一定の方式に基づいて配列し描いたものである。信仰の対象を絵画に表し、これに祈りをささげることもした。高僧の画像などがそれである。また、歴史上優れた36人の歌人を描くことが鎌倉時代以降盛行した。室町時代中期以降になると36人を扁額に描き社寺へ奉納することも行われた。キリスト教におけるマリア十五玄義図は「キリスト一代絵物語」というべきもので、わが国におけるキリスト教導入期の状況を知る上でも、日本人の手による初期洋風画としても貴重なものである。

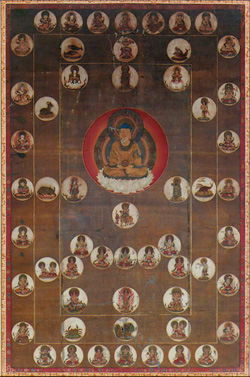

大阪府指定文化財

1幅

縦131.1cm 横86.5cm

本館(前田維氏収集 前田善衛氏寄贈)

南北朝時代(14世紀)

北斗曼荼羅は天空にある星宿を表現し、本図は三つの区画からなる。中央の区画である第一院には、日輪の中で白蓮華座上にある釈迦如来を描く。その周りに北斗七星と九曜星-太陽や月、惑星など-を尊像として円形の中に描く。次の区画、第二院には十二星座を表す十二宮、最も外の第三院には二十八星座を示す二十八宿の姿が円形内に描かれる。北斗曼荼羅の多くは、仏教観による宇宙の中心である須弥山(しゅみせん)を中央に描くが、本図には描かれない。また本図の絵絹裏面には梵字などが記されており大きな特徴となっている。

北斗曼荼羅は、区画が方形と円形の2種類に大別される。前者には久米田寺本(平安時代)、後者には法隆寺本(平安時代)などがあり、密教の流派による違いとも言われる。

本図は京都東寺

大阪府指定文化財

1幅

縦81.6cm 横64.8cm

個人(茨木市立文化財資料館保管)

江戸時代(1622年以降)

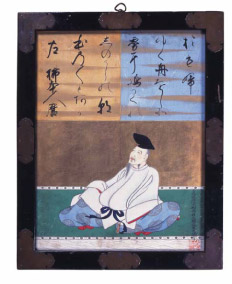

大阪府指定文化財

36面

縦51.5cm 横41cm

江戸時代(17世紀末~18世紀初)

三十六歌仙の図は、平安時代末以降盛んに描かれ、当初は絵巻物として作られた。「佐竹本」「上畳本」が代表的な作例であり、その背景には歌合の流行や似絵(肖像画の一手法)の興隆があるという。

和歌は神仏をなぐさめるとして、室町時代中期以降は扁額にして奉納することが盛んに行われた。

本扁額の画面上部には二種類の色紙形のなかに和歌が記され、その下には畳に座った歌仙の姿が描かれる。濃彩で細やかな文様の衣装をまとう姿で描かれた歌仙は、金箔の背景と相まって華麗な作風を見せる。

本図を所蔵する波太神社は、延喜式にも名があげられる古社で、河内国日根郡鳥取郷の惣社。(写真は「柿本人麻呂」)

- 落款

- 書画などで作品が完成したとき、作者自身がみずからその作品に自己の作品であることを示すとともに姓名・字号・年月または干支・あとがき(跋語)などを記入しmまたは雅号の印を捺すること。落成約款の略。

祈りの品々

祈りという行為の中でさまざまなモノが用いられた。

水稲農耕を中心とした弥生式文化で用いられた銅鐸。弥生人の、実りへの願いが創り出したものが銅鐸である。キリスト教の儀式、正餐式で用いるパンを入れた聖餅箱は、わが国の工芸の美が世界で認められた一例である。キリシタン墓碑、キリシタン墓地から発見された青磁香炉の優品、神に捧げた刀剣類、江戸時代以降盛んになる西国巡礼に関連する資料などから、多様な祈りと、それにまつわる品々をご覧頂きたい。

木造狛犬

大阪府指定文化財

1対

獅子(阿形:向かって右側) 像高50cm 幅32cm

狛犬(

小山田元宮保存会(河内長野市)

延元5年(1340)

像底に「延元五年五月廿七日」の墨書があるが、削り直した部分に書かれており、当初のものではない。当初の墨書は削り残された肢裏の鑿跡部分に残る。書き直した墨書が当初の内容を引き写したのであれば、年代のわかる基準作である。

墨書 阿形

吽形 「延元五 小山田 宮 五 月 廿七」

「□□山」

「小山田」

「延元五辰戊 小山田宮 五月廿七日」

「□□田」

イエズス会

大阪府指定文化財

1合

器高9.7cm 径11.5cm

北村芳郎(南蛮文化館 大阪市北区)

桃山時代(16世紀末~17世紀初頭)

蓋の表面にはイエズス会の紋章である十字架とIHSの三文字と三本釘とが美しい魚紋交じりで意匠され、周囲には放射光、また蓋と身の側面には青貝を七宝繋紋にちりばめたみごとなキリシタン工芸品のひとつである。

上記の「イエズス会紋章入蔦蒔絵螺鈿聖餅箱」が日本の国内信者向けの聖餅箱であったのに対し、本品は外国向けの輸出用品であり、またデザイン的にも特徴のあり、貴重である。

平成18・19年度大阪市指定文化財(一部)のご紹介

大阪市(大阪市文化財協会保管)

有形文化財

考古資料

1枚(長21.6cm 幅4.0cm)

東住吉区桑津三丁目(出土地)

飛鳥時代

大阪市(大阪市立近代美術館建設準備室保管)

有形文化財

美術工芸品(絵画)

一括(42点)

北区中之島一丁目3-20

明治時代

人間が生きるに際して生ずる不安や恐怖、さらに人間の存在そのものを考えようとする営みや、体制などをふくめた現象を宗教という。

人類史的に見ると、狩猟採集経済社会では自然現象それ自体が祈りの対象であり、目に見えたり、触れられるようなモノを祈りの対象とすることは少ない。狩猟採集経済の段階から進んだ社会においては、人間の力を超えたモノ(呪物)や、人格的な精霊が宿ると考えられるモノ(霊物)など、具体的なモノへの祈りが盛んになる。

私たちの生活に馴染み深い仏教やキリスト教は、教義や体制の整った高度に完成した宗教であり、人間の形態をもった像に対する祈りが行われる。