第70回 特集展示

平成20・21年度 大阪市の新指定文化財

◆ 平成22年 12月22日(水)~平成23年2月21日(月) ◆

毎週火曜日休館(ただし、12月28日(火)~1月4日(火)は休館)

- 会場

- 8階 特集展示室

- 時間

- 9:30~17:00(金曜は20:00まで)

※入館は閉館30分前まで

- 観覧料

- 常設展示観覧料でご覧いただけます

- 主催

- 大阪歴史博物館 大阪市教育委員会

大阪歴史博物館では、平成22年12月22日(水)から平成23年2月21日(月)まで、8階特集展示室において、特集展示「平成20・21年度 大阪市の新指定文化財」を開催します。

主な展示品としては、「制札」木簡である長原遺跡出土「長原里」木簡(大阪市教育委員会蔵)、安倍晴明信仰関連資料として貴重な摂州東成郡阿倍権現縁起絵巻(宗教法人阿倍王子神社蔵)、近代大阪の気風が育てた女性画家の作品(大阪市立近代美術館建設準備室、大阪市立美術館、大阪城天守閣蔵)、天王寺牛市にまつわる石橋家文書(大阪市史編纂所蔵)などがあります。

大阪市は平成11年に大阪市文化財保護条例を施行し、大阪の歴史や文化を考えるうえで重要な文化財の指定を行うとともに、文化財の適切な保存と公開に努めています。大阪歴史博物館では、これらの文化財を市民に広く親しんでいただく機会として、特集展示「大阪市新指定文化財」を開催してきました。今回の展覧会では、平成20・21年度に新たに指定された文化財を実物資料や写真パネルによってご紹介します。

なお、大阪市指定文化財の詳細につきましては、大阪市教育委員会のホームページをご覧ください。

展示解説

| 【日時】 |

平成23年1月22日(土)、2月5日(土)

いずれも午後2時から(所要約30分程度) |

| 【講師】 |

櫻井久之(大阪市教育委員会事務局主任学芸員) |

| 【会場】 |

大阪歴史博物館 8階 特集展示室内 |

| 【参加費】 |

無料(ただし、入場には常設展示観覧券が必要です) |

| 【参加方法】 |

当日直接会場へお越し下さい |

展示資料数:23点

展示資料数:23点

- 長原遺跡出土「長原里」木簡

考古資料 大阪市教育委員会蔵

- 近代大阪の気風が育てた女性画家の作品

美術工芸品 大阪市立近代美術館建設準備室、

大阪市立美術館、大阪城天守閣蔵

- 摂州東成郡阿倍権現縁起絵巻

美術工芸品 宗教法人阿倍王子神社蔵

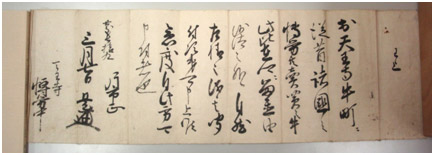

- 石橋家文書

歴史資料 大阪市史編纂所蔵

主な展示資料

(1)長原遺跡出土「長原里」木簡

考古資料 大阪市教育委員会蔵

【実物展示期間:平成22年12月22日~12月27日、平成23年2月16日~21日、その他の期間はパネル展示】

治暦2年(1066)の紀年をもつ「制札」木簡です。「制札」とは法令を板面に記して往来などに掲示し、人々に周知するものです。内容から在地豪族や中央貴族らが「長原里卅五坪」の土地争いをしている状況がうかがえ、当地における古代から中世社会への変化を知る上で貴重な資料といえます。

(2)近代大阪の気風が育てた女性画家の作品

美術工芸品 大阪市立近代美術館建設準備室、大阪市立美術館、大阪城天守閣蔵

- 木谷(吉岡)千種「浄瑠璃船」

大阪市立近代美術館建設準備室蔵

【展示期間:平成22年12月22日~平成23年1月24日】

- 島成園「伽羅の薫」

大阪市立美術館蔵

【展示期間:平成22年12月22日~平成23年1月24日】

- 生田花朝「四天王寺聖霊会図」

大阪城天守閣蔵

【展示期間:平成23年1月26日~2月21日】

- 融紅鸞「群芳」

大阪市立美術館蔵

【展示期間:平成23年1月26日~2月21日】

近代の大阪は、島成園を筆頭に多くの実力ある女性画家が活躍しました。その内容は質、量ともに東京、京都を圧倒するものがあり、大阪の近代画壇の特徴のひとつといえます。今回の展示では、いずれも近代を代表する女性画家である島成園、木谷(吉岡)千種、生田花朝、融紅鸞のそれぞれの作品を展示いたします。

※写真は木谷千種「浄瑠璃船」

(3)摂州東成郡阿倍権現縁起絵巻

美術工芸品 宗教法人阿倍王子神社蔵

晴明生誕地として信仰を集める晴明神社を摂社とする王子神社に伝来する縁起絵巻です。神社の由緒を述べるもので、晴明祈祷の場面も描かれています。晴明信仰関連史料として、王子神社、晴明神社の信仰の成立や展開を語る重要な史料といえます。なお、今回は同時に指定された絹本著色安倍晴明

画像も展示します。

※写真は絹本著色安倍晴明画像

(4)石橋家文書

歴史資料 大阪市史編纂所蔵

天王寺西門の西側にあった天王寺牛市にかかる文書群です。牛市問屋の司を務め、牛市を支配した天王寺孫右衛門の後裔である石橋家に伝来したものです。牛市は16世紀後半には成立していたと考えられますが、幕府の統制と保護を受けながら、一時中絶期間をはさみながらも、江戸時代を通して存続した様子を伝える史料です。

※写真は片桐且元判物 慶長19年(1614)