第81回 特集展示

大阪の茶の湯と近代工芸

-武者小路千家の茶人・三代木津宗詮と大阪の職方-

◆ 平成24年 10月24日(水)~12月3日(月) ◆

毎週火曜日休館

- 会場

- 8階 特集展示室

- 時間

- 9:30~17:00(金曜は20:00まで)

※入館は閉館30分前まで

- 観覧料

- 常設展示観覧料でご覧いただけます

- 主催

- 大阪歴史博物館

- 後援

- 武者小路千家 官休庵

大阪歴史博物館では、平成24年10月24日(水)から12月3日(月)まで、8階特集展示室において特集展示「大阪の茶の湯と近代工芸-武者小路千家の茶人・三代木津宗詮と大阪の職方-」を開催します。

大阪の地は、その経済発展を背景として江戸時代以来、茶の湯が盛んな土地柄でした。明治維新後に一時衰退しますが、新興の商人らによる新しい茶の湯への取り組みがいち早く始まったのも大阪でした。この大阪の地に本拠を置いた木津家は武者小路千家流の茶人です。

三代木津宗詮(宗一・1862~1939)は武者小路千家十二世家元愈好斎聴松を支えつつ新しい茶道の姿を模索した茶人です。大阪の職方を中心とした新しい道具製作に積極的に取り組んだほか、茶室建築の分野でもその名を知られました。

今回の展示では、今年生誕150年を迎えた三代木津宗詮が、地元大阪の職方と深く関わることで製作された茶道具に焦点を当て、近代工芸作品としての再評価を試みます。同時に、三代宗詮が「茶室建築家」として手掛けた茶室、作庭などの仕事を紹介します。大阪に花開いた茶道文化、そして近代工芸の精華をご堪能ください。

講演会「武者小路千家と木津家」

- 武者小路千家家元教授・木津宗隆氏を招き、木津家の歴史と歴代宗詮の事蹟等について詳しくご紹介いただきます。なお、本講演会は今年10年目を迎える「関西文化の日」事業の実施を記念し、無料で聴講いただけます。

| 【日時】 |

平成24年11月17日(土)

午後2時~3時30分(午後1時30分より受付) |

| 【講師】 |

木津宗隆氏(武者小路千家家元教授) |

| 【会場】 |

大阪歴史博物館 4階 講堂 |

| 【定員】 |

250名(当日先着順) |

| 【参加費】 |

無料 |

| 【参加方法】 |

当日直接会場にお越しください |

連続講座「三代木津宗詮と大阪-茶人そして茶室建築家としての姿-」

- 三代木津宗詮に関する研究を行っている外部講師らを招き、三代宗詮と大阪との関わり、近代工芸分野で果たした役割等について紹介します。

講師:【第1回】

- 岡 宏憲氏(住友電気工業株式会社)

- 「初代・二代木津宗詮の紀州藩出仕の実態について」

- 八尾嘉男氏(京都造形芸術大学通信教育部非常勤講師)

- 「大坂の茶の湯から大阪の茶の湯へ-初代から三代木津宗詮の時代の茶人たち-」

- 依田 徹氏(さいたま市大宮盆栽美術館学芸員)

- 「近代茶道史における三代木津宗詮-松花堂会と秋泉亭茶道具について-」

講師:【第2回】

- 松本康隆氏(南京工業大学外国専家)

- 「茶室にみる近世と近代-三代木津宗詮の茶室を中心に-」

- 酒井一光(本館学芸員)

- 「数寄屋大工 平田雅哉の作品を訪ねて」

- 内藤直子(本館学芸員)

- 「再発見!大阪の数寄屋大工・平田雅哉の“知られざる”余技作品」

| 【日時】 |

平成24年11月24日(土)、12月1日(土)

両日とも午後2時~4時30分(午後1時30分より受付) |

| 【会場】 |

大阪歴史博物館 4階 第1研修室 |

| 【定員】 |

60名(事前申込制) |

| 【参加費】 |

1,000円(2回通し) |

| 【参加方法】 |

往復はがきに1.住所(郵便番号も)、2.氏名(ふりがな)、3.連絡先電話番号を記入し、返信面に返信先住所・宛名を記入の上、下記までお申し込みください。1枚のはがきに2名まで連記可。(重複応募不可、申込多数の場合は抽選となります)

【締切】平成24年11月8日(木)消印有効

※受付は終了いたしました。

【申込先】〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-32

大阪歴史博物館内「大阪の茶の湯講座」係

|

見学会「三代木津宗詮の茶室をめぐる-四天王寺から願泉寺まで-」

| 【日時】 |

平成24年11月11日(日)(雨天決行) 午後1時~5時 |

| 【講師】 |

本館学芸員 中野朋子・酒井一光 |

| 【見学先】 |

四天王寺本坊庭園および茶室「払塵亭」

天王寺公園内慶沢園および茶室「長生庵」

願泉寺庭園および茶室「相應庵」

※見学先の移動は徒歩となります。 |

| 【定員】 |

30名(事前申込制) |

| 【参加費】 |

500円(四天王寺本坊庭園及び天王寺公園入園料は別途必要) |

| 【参加方法】 |

往復はがきに1.住所(郵便番号も)、2.氏名(ふりがな)、3.連絡先電話番号を記入し、返信面に返信先住所・宛名を記入の上、下記までお申し込みください。1枚のはがきに1名のみ申し込み可。(重複応募不可、申込多数の場合は抽選となります)

【締切】平成24年10月28日(日)消印有効

【申込先】〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-32

大阪歴史博物館内「茶室見学会」係 |

展示解説

| 【日時】 |

平成24年11月3日(土・祝) 午後2時~(30分程度) |

| 【会場】 |

大阪歴史博物館 8階 特集展示室 |

| 【参加費】 |

無料(ただし、常設展示観覧料が必要です) |

| 【参加方法】 |

当日直接会場にお越しください |

展示資料数:約100点

展示資料数:約100点

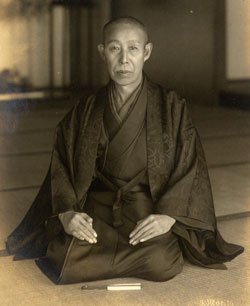

- 三代木津宗詮肖像

個人蔵

- 唐八景地紋釜

大國栢斎作 本館蔵(稲垣由貴子氏寄贈)

- 砂張塗菓子盆

三好木屑作 個人蔵

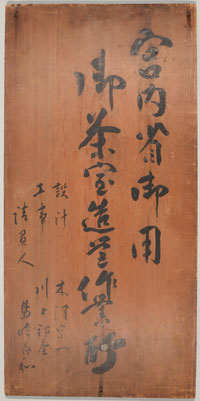

- 「宮内省御用 茶室造営作業所」看板

個人蔵

主な展示資料

(1)三代木津宗詮肖像

個人蔵

生誕150年を迎えた三代木津宗詮(1862~1939)は、武者小路千家流の茶人・二代宗詮の末子として大阪梶木町(現在の大阪市中央区北浜)に生まれました。茶人としての号は聿斎・卜深庵・宗泉です。明治12年(1879)、東京の大蔵省簿記伝習所で学んだのち、20余年にわたるサラリーマン生活を経験し、50歳を目前に家職に復しました。

三代宗詮は流儀の教義はもちろんのこと、茶室建築、料理などにも見識が広く、また、大阪の職方に依頼して新しい茶道具を創作するなど、茶道具の選定にもその鋭い感性を発揮しました。なかでも茶室建築については、皇室関係の和風建築の設計で活躍した建築家・木子清敬について建築図法を学び、昭和4年(1929)には大宮御所の茶室・秋泉亭を手掛けるまでの活躍を見せています。

(2)唐八景地紋釜

大國栢斎作 本館蔵(稲垣由貴子氏寄贈)

大國栢斎(1856~1934)は大阪島之内生まれの鋳金家。明治時代後半から茶の湯釜の製作を始め、明治から大正時代の博覧会・展覧会で活躍し、その功績が評価されて大正11年(1922)、大阪市の終身嘱託員に任命されています。栢斎は、三代宗詮が設計に携わった茶室・秋泉亭御用の茶釜を手掛けるなど武者小路千家との関わりが深く、その三回忌には三代宗詮により追憶文が寄せられています。

この作品は瀟湘八景として知られる中国の8カ所の名所風景を八角形の八面に文様として鋳込んだ釜で、茶の湯の席で好まれた趣向のひとつです。

(3)砂張塗菓子盆

三好木屑作 個人蔵

三好木屑(1874~1943)は大阪堀江の指物師。祖父の代からの指物師で、弥次兵衛、也二とも名乗りました。平瀬露香(1839~1908)に見いだされた木屑は、指物師でありながらも漆塗も自身で手がける奇才ぶりで知られました。露香亡き後は三代宗詮のもとで数々の道具を製作しています。

この作品は銅に錫や鉛などを組み合わせた合金である砂張を、漆の変わり塗で表現した菓子盆で、砂張の持つ青みがかった金属質の質感を木と漆で擬似再現した風雅な作となっています。

(4)「宮内省御用 茶室造営作業所」看板

個人蔵

三代宗詮は、宮内省より節子皇太后のために新築される東京の大宮御所・秋泉亭設計の命を受けました。昭和4年(1929)に竣工した秋泉亭は、天皇家の住居内につくられた茶室として世人の大きな注目を集めたもので、「茶室建築家」としての三代宗詮の代表作です。秋泉亭は三代宗詮の作風を反映した明るく開放的なつくりで、モダンなデザインの電気照明器具なども導入されていました。この看板は、三代宗詮が指揮をとった大阪の作業所に掲げられていたもので、「設計」として三代宗詮の本名「木津宗一」の名が記されています。