大阪歴史博物館 特別展

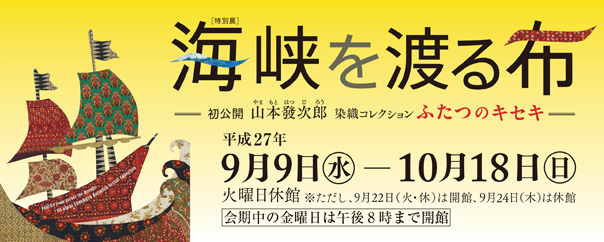

「海峡を渡る布 -初公開 山本發次郎染織コレクション ふたつのキセキ-」

を開催します

平成27年9月9日(水)~10月18日(日)

大阪歴史博物館では、平成27年9月9日(水)から10月18日(日)まで、6階特別展示室において、特別展「海峡を渡る布 ─初公開 山本發次郎染織コレクション ふたつのキセキ─」を開催します。

大航海時代、それは世界の人とモノが海でつながり、文化が巡る時代の幕開けでした。イギリス・オランダなどのヨーロッパ諸国は東インド会社を設立、香辛料・生糸(きいと)・金銀そして工芸品を求めてダイナミックな交易を展開して、アジアおよび東南アジア地域の覇権を争います。インドで作られた色鮮やかな布も、東インド会社によって海峡を渡ってゆきました。西へと渡った布はヨーロッパに至り、産業革命の引き金になったともいわれます。また、東へと渡りインドネシアやその周辺地域へともたらされた布は儀礼布(ぎれいふ)や衣服として大切に使われ、絣(かすり)や紋織(もんおり)に代表されるインドネシアの伝統的な染織文化のデザインにも影響を与えました。

このたび初公開となる山本發次郎(やまもとはつじろう・1887~1951)の染織コレクションは、日本国内に伝来するインド・東南アジア染織コレクションとしては、もっとも早い昭和戦前期に蒐集されたと考えられる作品群で、総点数300点に及ぶ膨大なコレクションです。その蒐集には、昭和10年代初頭にインドネシアに渡り、現地の陶磁器や染織品の工芸的な価値の高さにいち早く注目した画家・山尾薫明(やまおくんめい・1903~1999)が大きな役割を果たしました。インドネシアで画家として活動していた山尾は、当時すでに美術品蒐集家として知られていた山本から資金提供を受け、インドネシアで陶磁器や染織品を蒐集し戦前の日本へと持ち帰り、山本の蒐集を助けました。

本展覧会では、山本發次郎の染織品蒐集の“

| 山本發次郎とは |

|---|

| 特別展 「海峡を渡る布 ─初公開 山本發次郎染織コレクション ふたつのキセキ─」 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 主 催 | 大阪歴史博物館・大阪新美術館建設準備室・産経新聞社 | |||||||||

| 後 援 | 在大阪インドネシア共和国総領事館、サンケイスポーツ、夕刊フジ、 サンケイリビング新聞社、関西テレビ放送、ラジオ大阪 |

|||||||||

| 協 賛 | ニューカラ―写真印刷株式会社 | |||||||||

| 協 力 | ダルマ・ブダヤ | |||||||||

| 展示企画委員 | 井関和代氏(大阪芸術大学教授)、内海涼子氏(大阪成蹊大学教授) | |||||||||

| 会 期 | 平成27年9月9日(水)~10月18日(日) | |||||||||

| 休 館 日 | 毎週火曜日 ※ただし、9月22日(火・休)は開館、9月24日(木)は休館 |

|||||||||

| 開館時間 | 午前9時30分から午後5時まで(会期中の金曜日は午後8時まで) (ただし、入館は閉館の30分前まで) |

|||||||||

| 会 場 | 大阪歴史博物館 6階 特別展示室 交通のご案内 | |||||||||

| 観 覧 料 |

※( )内は20名以上の団体割引料金。 ※中学生以下、障がい者手帳等をお持ちの方(介護者1名を含む)は無料。 |

|||||||||

| 展示資料数 | 約150件(一部の作品は、期間中に展示替えを行います。) | |||||||||

| チラシデータの ダウンロード |

特別展チラシ |

|||||||||

明治20年(1887)、岡山県の地主の家に生まれ、東京高等商業学校(現・一橋大学)卒業後、鐘淵紡績株式会社に勤務。大正4年(1915)大阪船場でメリヤス業を営む山本發次郎の婿養子となり、大正9年(1920)には二代目を襲名。山發商店などを経営しメリヤス製品と染毛料を製造販売した。事業のかたわら美術品蒐集をおこない関西を代表するコレクターの一人に数えられるも、昭和20年(1945)、空襲によって芦屋の自宅とともに多くの美術品を失う。昭和26年(1951)64歳で没。山本の蒐集した佐伯祐三の絵画、墨蹟、染織品等574件にのぼる美術品は、昭和58年(1983)、遺族の山本清雄(やまもときよお)氏から大阪市が構想する新しい美術館のために寄贈された。