(2020.9.4更新)

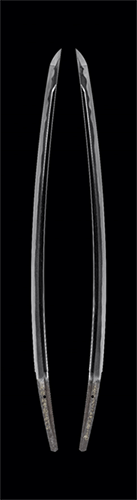

【重要文化財】短刀 銘 山城国西陣住人埋忠明寿

慶長十三年三月日/所持埋忠彦八郎重代

慶長13年(1608) 個人蔵

【重要美術品】蔦文鐔 銘 埋忠明寿

桃山~江戸時代初期(17世紀) 個人蔵

真鍮地に赤銅(または黒味銅)、銀、素銅で象嵌した鐔。垂れ下がる蔦や果実の表現は、本阿弥光悦が残した蔦下絵作品の表現と類似します。また、金属を意図的に腐食させてにじんだ風合いを出す、このような表現は俵屋宗達が得意とした絵画技法の「たらしこみ」とも通じます。本作品の持つ独創的でおおらかな表現は、桃山美術の鐔を代表する芸術性を備えたものであり、本阿弥光悦周辺の創作活動との共通性が感じられます。

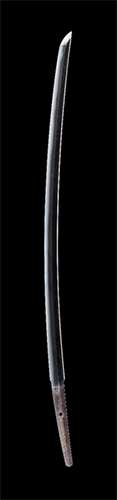

【国宝】刀 金象嵌銘 天正十三十二月日

江

本阿弥磨上之(花押) / 所持稲葉勘右衛門尉(名物 稲葉江)

南北朝時代(14世紀) 岩国美術館蔵 (撮像:中村慧)

江義弘は郷とも表記される越中国(今の富山県)の刀工で、古来名工として知られます。本作「稲葉江」は、江の名物の中でも筆頭クラスの名品で、地刃ともに明るく冴え、堂々とした姿が魅力的です。天正13年(1585)時点では豊臣秀吉の家臣だった稲葉重道が所持し、本阿弥光徳がこれを江と鑑定しています。埋忠一門の作業記録とされる『埋忠銘鑑(刀譜)』にも記録が残されており、金象嵌の細工は埋忠によって施されたと考えられます。

なお、この作品は長く所在不明でしたが、近年発見され、岩国美術館で購入されました。

花丸文鐔 銘 梅忠七左衛門 橘重義作

江戸時代(17世紀) 個人蔵

明寿世代以後の埋忠(梅忠)家で最も活躍したのが七左衛門重義を名乗る金工です。その人物像の詳細は不明ですが、明寿よりひと世代あとの主要な継承者であったと考えられます。この鐔は真円形の赤銅(黒を発色する銅の合金)地に四季折々の花々を丸文に仕立てた華麗な作で、江戸時代の埋忠一門が、前時代のブランド力を活かしながらも時代に応じて表現を洗練させていった様子がうかがえます。

【重要文化財】短刀 無銘 貞宗(名物 太鼓鐘貞宗)

鎌倉時代末期~南北朝時代(14世紀) 個人蔵

貞宗は、相州の刀工・正宗の弟子。この短刀は身幅が広めでありながらすっきりとした姿に仕上げられており、腰元に彫られた刀身彫刻と明るく冴えた刃文がよく調和しています。埋忠家が関わった仕事を記録した『埋忠刀譜』(いわゆる『埋忠銘鑑』)には、この特徴ある刀身彫刻と、徳川家から拝領ののち伊達政宗の所蔵となった旨が記載されています。

元和3年(1617)12月に徳川秀忠が養女振姫を伊達忠宗に輿入れさせた際に贈られ、以来伊達家に伝来したものです。なお太鼓鐘の号は堺の町人に由来すると伝わりますが、詳細は不明です。

【重要文化財】刀 金象嵌銘 義弘本阿(花押) / 本多美濃守所持(名物 桑名江)

鎌倉時代末期~南北朝時代(14世紀) 京都国立博物館蔵

※展示期間:10月31日~11月23日

江義弘は越中国(今の富山県)の刀工で、残された作品は少ないです。本阿弥光徳に高く評価され、相州正宗、粟田口吉光と並び称されました。本作の地・刃には沸という金属の粒子があちこちに見られ、刃中には線状にきらめく金筋という筋状のはたらきも見えます。

『埋忠刀譜』(銘鑑)には、本阿弥光徳の依頼を受けて埋忠寿斎が磨上げ、象嵌し、金具も作ったとあります。現在の鎺は当時のものとは異なりますが、磨上げと金象嵌銘の嵌入作業は寿斎の仕事を今に伝えています。

号の由来は、桑名藩藩主である本多美濃守忠政が所持していたことによります。

埋忠明寿の作刀には短刀が多いことや、この作品のような片切刃造※が多いことに特徴があります。この作品は明るい地鉄の表裏に大きな面積を取って玉追い龍の刀身彫刻を施しています。このような大胆かつ明快な作風は桃山時代の気風を帯びた新しい時代の刀剣を感じさせるものであり、刀身彫刻の軽やかな仕上がりは、埋忠一門の技術力の高さを物語っています。茎の裏面に彫られた所持銘の「埋忠彦八郎」がどういう人物かは不明ですが、埋忠家の縁者だと思われます。

なお、この作品は40年ぶりの一般公開となります。

※ 片切刃造・・・片面が鎬造または平造で、もう片面が切刃造になるもの。この短刀は表面が切刃造で、裏面が平造です。