埼玉県鴻巣市 生出塚窯跡出土の武人埴輪

古墳時代後期(6世紀)

鴻巣市教育委員会蔵

福岡県福岡市 吉武高木遺跡3号木棺墓出土の青銅器・装飾品

弥生時代中期(紀元前3世紀)

文化庁蔵(福岡市博物館保管)

弥生時代の木棺墓に納められた副葬品の一群で、細形銅剣(左2点)、細形銅戈 (右上)、細形銅矛(右)といった武器形青銅器のほか、多鈕細文鏡、翡翠製勾玉、碧玉製管玉で構成されます。鏡・剣・玉がそろった副葬品としては最古のもので、まさに「三種の神器」の元祖とも言えます。

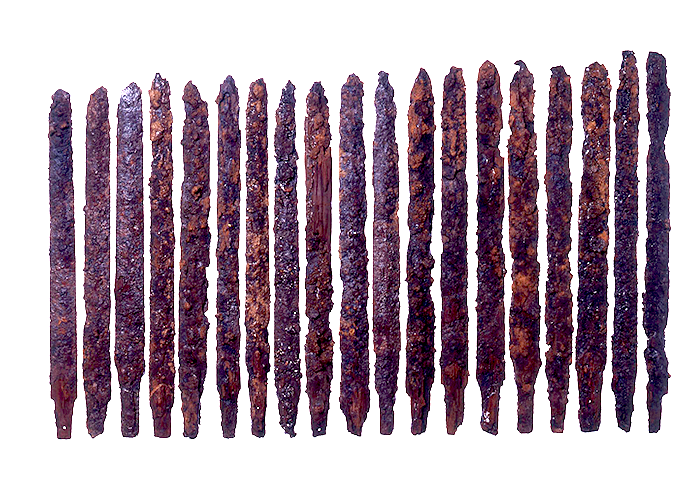

奈良県桜井市 メスリ山古墳出土の鉄製ヤリ先

古墳時代前期(4世紀)

奈良県立橿原考古学研究所附属博物館蔵

メスリ山古墳は全長224mの前方後円墳で、遺体を埋葬した竪穴式石室の横に設けられた副室から大量の鉄製武器が出土しました。そのうちヤリ先は200本以上見つかっています。柄は残っていませんでしたが、出土状況から、短い場合は2.2m、長い場合は3.3mほどの木製の柄が着いていたと推定されています。

島根県松江市 御崎山古墳出土の獅噛環頭大刀

古墳時代後期(6世紀)

島根県教育委員会蔵

全長約90㎝の大刀で、写真は装飾が施された金銅製の柄頭(柄の先端部)です。環の中央には獅子とみられる三本足の獣が立体的に表現され、牙をむいている様は今にも噛みつきそうな迫力があります。日本列島ではこのような柄頭は稀で、起源は朝鮮半島北部に勢力をもった高句麗と考えられています。

大阪府高槻市 今城塚古墳出土の大刀形埴輪

古墳時代後期(6世紀)

高槻市教育委員会蔵

6世紀の大刀を模倣した高さ約150㎝の埴輪で、今城塚古墳の周堤に置かれた葬送の儀式を再現したとされる埴輪群の中から見つかりました。写真右が全体、左が柄の部分の拡大です。柄は楔形柄頭と呼ばれる形で、護拳帯という拳を守る帯に玉を取り付けた表現は、伊勢神宮に伝わる「玉纏太刀」に通じます。

今城塚古墳は近年の研究では531年に没したとされる継体天皇墓の可能性が高いと言われています。

冑をかぶり、鎧(挂甲と草摺)を身に纏い、腰に大刀を携えた武人をリアルに表現した埴輪で、高さは約130㎝あります。大刀の柄を両手で握る姿は、今にも大刀を抜き、その武威を誇示しているようです。なお、この大刀の柄の先端は丸く大きくふくらんでいることから、頭椎大刀を表現している可能性があります。装飾された頭椎大刀は儀礼用と考えられ、本展でも、坂本1号墳(三重県明和町)の金銅装頭椎大刀(レプリカ)が出品されます。