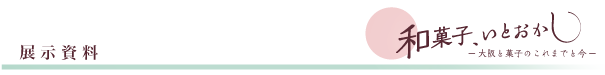

『摂津名所図会』より「高麗橋虎屋春繭店」

秋里籬島編 寛政10年(1798)

大阪歴史博物館蔵

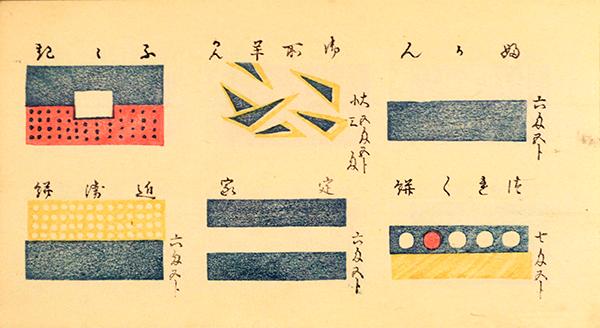

鶴屋八幡に代々伝わる菓子絵図帖で、得意先への説明や職人による意匠の伝承などに用いられたものです。江戸時代から現在にまで受け継がれ、多くの菓子はいまも実際に作られています。

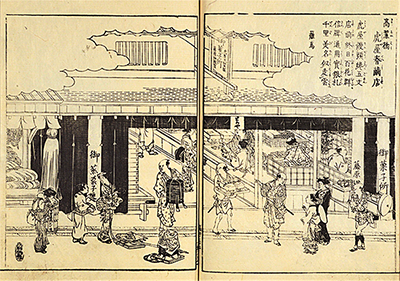

『虎製帖』より「難波津」

江戸時代

株式会社 鶴屋八幡蔵

和菓子にはさまざまな種類があり、『虎製帖』もその種類ごとに描かれ、伝えられています。この帖は、棒状に作る棹物菓子の絵図帖です。

菓子のなかには、「住の江」や「天保山」という風に、大阪の地名にゆかりのある菓銘のものがあります。「難波津」もそのひとつです。『古今和歌集』(仮名序)に「難波津に咲くやこの花冬ごもり今は春べと咲くやこの花」と詠まれるように、難波津は梅の花の名所とされます。難波津の名を冠すこの菓子は、梅花の意匠が施された風雅な品です。難波津はしばらく作られてきませんでしたが、右の写真は今回の展示をきっかけに作っていただいたものです。

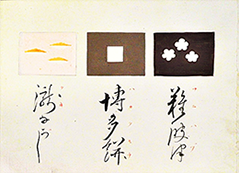

『虎製帖』より「夏木立」

江戸時代

株式会社 鶴屋八幡蔵

こちらは上生菓子を描いた菓子絵図帖。練り切りや求肥などで四季に合わせた菓子が作られ、茶席に華やぎを加えました。

「夏木立」とは夏季に青々と茂る木々をあらわす言葉。夏木立と聞くと豊かな緑が思い出されますが、ここでは桃色のういろうで餡をくるみ、さらに涼しげな葛でつつんで作られます。盛夏の木漏れ日のような、はつらつとした印象を受けます。そのほか、「玉乃井」や「氷室」など、夏にぴったりな涼感ある菓銘の生菓子が並び、目を楽しませます。

『浪華家都東』

習忘斎竹窓編 天保7年(1836)

大阪歴史博物館蔵

さまざまな蒸菓子を載せた版本の菓子絵図帖です。本書には店名は記載されていませんが、書名や装丁、菓子の図案、菓銘などから虎屋伊織のものと考えられます。菓子の絵図帖はいわば得意先向けのカタログであり、一見すると専門的に思える書物です。これが広く流布しているという状況から、当時の虎屋伊織の人気ぶりが垣間見えると同時に、大坂における菓子の拡がりを示す資料ともいえます。

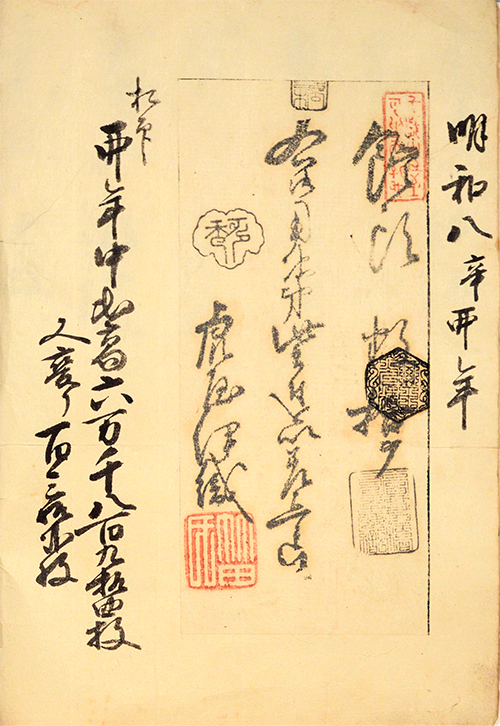

大坂虎屋饅頭切手帳

明和6年~安永9年(1769~1780)

大阪歴史博物館蔵

饅頭切手とは、現在でいう饅頭の商品券で、虎屋伊織が発行したものにはじまるといわれています。当時としては先進的であった饅頭切手は、日本中の土産物を紹介する本に掲載されるなど、人々のあいだで新鮮に受け止められました。

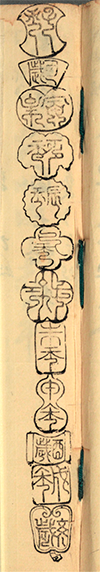

この資料は饅頭切手の管理帳簿で、その年ごとの発行枚数などを記録しています。たとえば、明和8年(1771)の記録では、61,894枚もの切手を頒布したことがわかります。また、発行年をあらわす印は、干支ごとにさまざまな意匠が彫られています。切手に押す印といえども、意匠にこだわろうとする菓子舗としての思いがみえます。

菓子木型 牡丹

江戸時代後期

株式会社 鶴屋八幡蔵

砂糖と寒梅粉(もち米を加工した粉末)を混ぜた生地を型に押し込み作る菓子を打菓子といい、これはその打菓子を作るための木型です。裏面の墨書から、彫師・形屋東三郎の作とわかります。菓子を抜くための型ですから、多くは同一パターンの彫り込みとなりますが、この木型の場合は、牡丹が蕾から徐々に花開いていくさまが表現されています。菓子職人の誇りに呼応するかのような、彫師の手わざが光る菓子型です。

虎屋伊織(虎屋大和大掾藤原伊織)は元禄15年(1702)創業の菓子舗です。大坂は高麗橋に店を構えました。虎屋饅頭は特に有名で、当時、人気の滑稽本であった『東海道中膝栗毛』の袋にも饅頭の包みが描かれるほどでした。

摂津名所図会は現在の大阪府北西部のガイドブックのようなもの。ここでは、高麗橋の名所として人々で賑わう虎屋伊織の店先が描かれます。虎屋伊織は菓子舗であるとともに、観光名所でもありました。