![]()

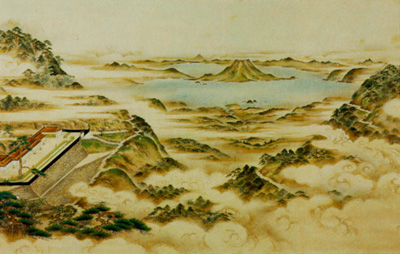

プロローグ 篤姫のふるさと薩摩

三幅対

江戸時代末期~明治時代初期 19世紀

紙本着色 縦78.5 横143.0cm

鹿児島・尚古集成館

一合

江戸時代末期~明治時代初期 19世紀

高16.4 長径16.2cm

東京・サントリー美術館

第一章 御台所 への道のり

将軍の正室を

嘉永3年(1850)、徳川

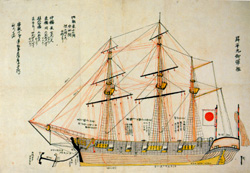

この頃、アヘン戦争を契機に植民地化の危機を痛感し始めた国内の識者たちは、近代化を急務と考えていた。薩摩藩は、早くから英仏艦の通商要求を受けており、他藩に先駆けて近代化事業に着手した。縁組みによる将軍家との関係強化が藩政にも有利になると考えた斉彬は、分家の娘である

篤姫が、江戸に上ったのはペリーが来航した二ヶ月後のこと。以後、国内情勢は刻々と変化し、婚姻は困難を極めた。安政3年(1856)、ようやく婚姻が内定すると、出自を整えるため五摂家筆頭の

本章では、篤姫の御台所への道のりを国内情勢や世界情勢とからめながら概観する。篤姫の生きた時代についても想いを馳せていただきたい。

一式

江戸時代 18世紀

鹿児島・尚古集成館

二枚

江戸時代後期 19世紀

紙本淡彩 縦37.5 横54.5cm

松平文庫(福井県立図書館保管)

第二章 婚礼~将軍家定 と敬子 ~

安政3年(1856)12月18日、

敬子の夫となったのは、13代将軍徳川

国内が外交問題に揺れ、将軍継嗣問題が熱を帯びるようになると、敬子もその渦に巻き込まれていく。年齢や政治能力を重視した

本章では、将軍の武器武具や敬子の婚礼調度から婚礼の様子まで探り、継嗣問題に関する文書史料を通じて、政治の渦に巻き込まれていく敬子の姿を検証する。

一幅

江戸時代 19世紀

紙本着色 縦88.4 横51.6cm

東京・德川記念財団

一幅

江戸時代 19世紀

絹本着色 縦117.5 横41.1cm

東京・德川記念財団

一対

江戸時代 19世紀

総高30.0 胴径8.0cm

東京・德川記念財団

第三章 江戸城大奥

婚礼からわずか一年半、

文久2年(1862)、家茂の正室として皇女

しかし、聡明な両者は徳川家の置かれた危機的状況も手伝ってか、時を重ねるごとに歩み寄り、激動期の江戸城大奥で三千人とも言われる女性たちを束ねた。

本章では、天璋院の装束・手回り品を中心に和宮所用の品も展示する。雅な品々を通して、大奥での日常や二人の姿に想いを

一面

明治17年(1884)

板絵油彩 縦53.5 横37.5cm

東京・德川記念財団

一領

江戸時代 19世紀

丈175.0 裄61.0cm

東京・德川記念財団

(展示期間:4/19-5/1)

一具

江戸時代末期 19世紀

高19.6 縦22.2 横17.8cm

東京都江戸東京博物館 (88206045,8829040~60)

(展示期間:4/19-5/12)

第四章 幕府瓦解 ~徳川家存続への思い~

幕末の動乱の中、将軍

家茂は慶応2年(1866)7月、大坂で

慶応4年1月、

自らの実家である薩摩藩が主力となった軍勢が江戸へ進撃するという悲劇的状況の中、天璋院は徳川家存続のため一貫して

本章では、最幕末の政治情勢を徳川家を軸に検証し、それに対する天璋院の動向を明らかにする。自らの信念に従って行動する天璋院の姿に触れていただきたい。

一幅 江戸時代 19世紀

紙本淡彩 縦88.5 横52.3cm

東京・德川記念財団

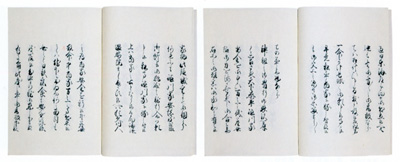

一冊 原本 慶応4年(1868)3月

紙本墨書 縦27.0 横20.0cm

東京大学史料編纂所

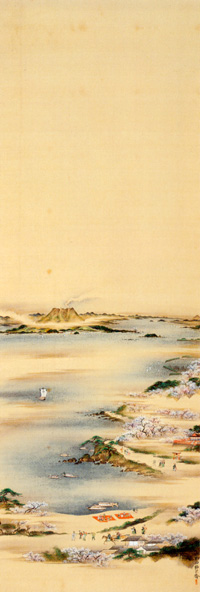

エピローグ 明治の天璋院

慶応4年(1868)4月10日、

天璋院はその後住居を転々とし、生活も以前に比べ質素なものとなりながらも、

その翌年、新たに華族制度が制定され、家達は最高位の

本章では、江戸城開城後の天璋院の姿をたどり、彼女が一命を賭して願った徳川家の存続・発展の過程を概観する。

一領 江戸~明治時代 19世紀

丈120.0cm

東京・德川記念財団

一巻 明治時代 19世紀

紙本着色 縦32.0 横70.5cm

東京・德川記念財団

(展示期間:4/19-5/12)

天保6年(1835)12月19日、江戸からおよそ440里離れた薩摩藩 で、一人の女の子が誕生した。於一 、後の篤姫 (天璋院 )である。重富 (越前)家・加治木 家・垂水 家と並ぶ薩摩藩主島津家の一門 のひとつ今和泉 島津家。将軍家でいえば御三家 にあたり、薩摩藩士の最上位に位置した。本領 を安堵 された石高 72万8千石余りの西国の大藩。琉球 国を含む南北1200キロにもおよぶ長大な領地と海を守っていた。近衛家 の家司 であったことから両家の関係は深く、篤姫の婚姻にも近衛家が大きな役割を果たした。また、鎌倉・室町時代に流行した犬追物 や、鎌倉流規式故実 など伝統的な文化を守り続けた家でもあり、その一方で、幕末に海外の情報・文化をいち早く取り入れ、鋳砲 ・造船にとどまらず、産業の育成や社会基盤の整備など幅広い分野にわたる事業を展開し、日本の近代化をリードした。この集成館事業では、薩摩切子

の製造や薩摩焼の改良なども実施され、数々の美術工芸品も生まれている。篤姫の幼少期は、薩摩藩が財政改革を乗り越え、新しい時代に向けて大きく華開く時期でもあった。

篤姫の実家は、

篤姫が19歳まで過ごした薩摩藩は、関ヶ原合戦で敗退したにも関わらず

島津家は、鎌倉時代から続く名家。初代忠久が

本章では、篤姫のふるさと薩摩について概観する。篤姫を育んだ薩摩の息吹に触れていただきたい。