![]()

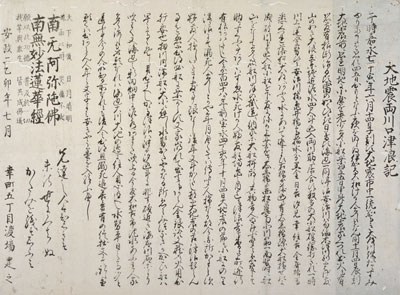

嘉永七年大坂大地震つなみ 一枚刷

大阪歴史博物館蔵

嘉永7年11月4日・5日(1854年12月23日・24日)両日に、南海トラフ沿いの海溝型地震である安政東海地震と同南海地震が相次いでおきました。本品は、主に南海地震による大阪での津波被害を記録した瓦版です。水色で浸水地域(現在の大正・浪速・西区)が示されるとともに、津波によって安治川口と木津川口に停泊中の大船が市中の堀川に入り込み、道頓堀などに架かる橋を壊して、多数の死傷者が出たことなどが記されています。

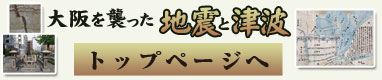

長原遺跡杭の折れ地層剥ぎ取り

大阪文化財研究所蔵

市内平野区にある長原遺跡では、地層の液状化にともなう噴砂など地震によるとみられる異常現象の痕跡が随所で確認されています。この剥ぎ取り地層もそのうちの一つで、同遺跡東部地区のものです。地層の上部と下部をほぼ水平に分断させる水平断層という活動によって、杭がひきちぎられた痕跡です。地層に含まれる土器の年代から、この現象は、1099年の康和南海地震などによって引き起こされたものと推測されています。

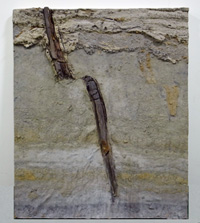

大地震両川口津浪記

安政2年(1855) 大阪城天守閣蔵

安政南海地震の翌年に被災者を供養するために碑が建てられました。この碑は、浪速区幸町に現存し、大阪市有形文化財に指定されています。本品は、碑文の内容を印刷したものです。この地震の147年前に起きた宝永地震の際、小船に避難した人々が津波によって亡くなったにもかかわらず、それを伝え聞く人が少なく、安政地震でも同じように多くの溺死者が出てしまいました。このことを大変痛ましいと思った碑文の作者は、繰り返された惨事を「ありのまま」に記すとともに、永く後世に伝えるために「心ある人は毎年碑文が読みやすいように墨を入れて欲しい」と結んでいます。今も8月23日・24日の地蔵盆の時に、地元の人々が碑に飾り付けをして、墨を入れています。

友ヶ島

大阪市立自然史博物館蔵

東北大震災以降、過去の地震被害を再検証するなかで、注目されている研究の一つが地中に残された津波堆積物に関するものです。この試料は、独立行政法人産業技術総合研究所が,平成12年に紀淡海峡に面した和歌山県友ヶ島深蛇池底の6地点から採取したものです。池の地層は主に有機物シルトや粘土からなりますが,30~60cm間隔で津波によって運ばれたと推測される砂の層が少なくとも5枚確認できます。試料基底部の年代は約4,500年前と推測されますので、大阪湾沿岸部は、過去4,500年間に,少なくとも5回の巨大地震に襲われた可能性があることがわかります。