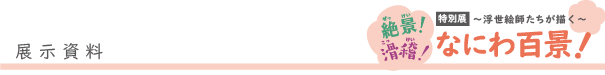

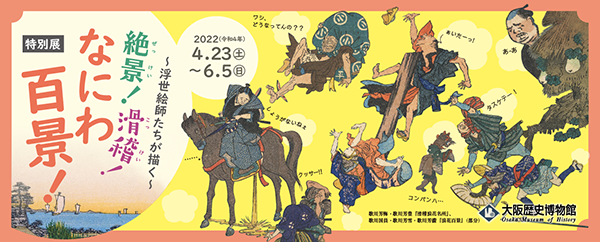

歌川芳梅・歌川芳豊

『滑稽浪花名所』

中判錦絵 幕末期

大阪歴史博物館蔵

桜ノ宮

御堂穴門

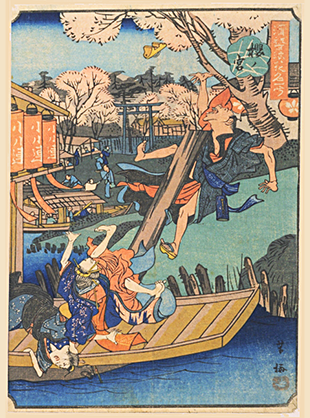

歌川国員・歌川芳雪・歌川芳瀧

『浪花百景』より「生玉絵馬堂」

中判錦絵 幕末期

大阪歴史博物館蔵

国員、芳雪、芳瀧らが描いた百景からなる名所絵です。その中には、上町台地上の高台を活かした展望名所の数々や、大坂市中から遠望できた山並みなどの「絶景」が描かれました。当時の地誌である『浪華の賑ひ』にも、かつて生玉神社(生国魂神社)境内にあった絵馬堂からは、市中の家々は甍の波のよう、河口の帆柱はたけのこが茂るようにみえたと記されています。

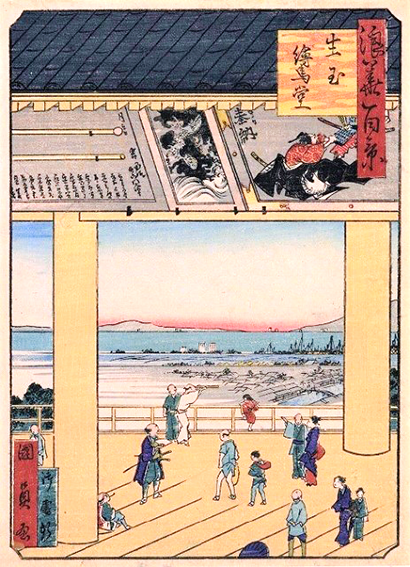

葛飾北斎

「諸国名橋奇覧摂州天満橋」

横大判錦絵 天保期(1830~44)

大阪歴史博物館蔵

葛飾北斎が諸国11か所の名橋を描いたシリーズのひとつです。天満橋は大川に架かる公儀橋で、天神橋、難波橋と併せた「浪華三大橋」は、数々の名所絵で取り上げられました。天満宮の祭礼である天神祭の夕景を描いており、橋の下には船渡御の行列が通ります。渡御行列は川下の難波橋から乗船するため、事実とは異なる部分もありますが、先頭をいくのは催太鼓を乗せた船でしょう。橋の上では欄干に祭り提灯が掲げられ、多くの見物人で賑わっています。

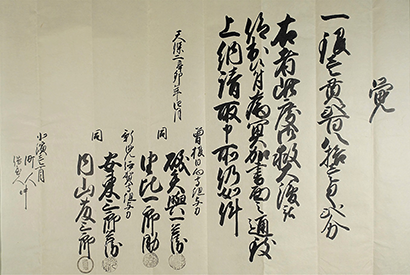

御救大浚冥加銀の受取書

天保2年(1831)

個人蔵

江戸時代後期には、淀川の土砂堆積による港湾機能の低下が問題になり、天保2年から3年(1831~2)にわたって大規模な川浚えが行われました。大坂の繁栄を願うという趣旨から「御救大浚」と呼ばれます。公金が投下されただけでなく、工事の恩恵を受ける町人らが多額の冥加銀を負担し、のべ10万人程が土砂を運ぶ作業(砂持ち・砂運び)に参加しました。この資料は北浜一丁目(現中央区北浜一丁目)が拠出した冥加銀の受取書きです。 このときの土砂を積み上げた築山がのちの天保山で、松や桜の植樹がなされ、新しい観光名所となりました。

耳鳥斎

「地獄図巻」

寛政5年(1793)

大阪歴史博物館蔵

大坂の京町堀で酒造業や骨董商を営んでいたと伝えられる、耳鳥斎による地獄図巻です。職業にちなんだ二十六の地獄を描いており、人の営みという身近なテーマを軽妙に皮肉る「笑い」が特徴です。そのうちの一図「歌舞伎役者の地獄」では、鬼が歌舞伎役者であった亡者の口に大根をつっこむという責め苦が描かれています。

安政期頃、江戸・京都・大坂の名所を舞台に繰り広げられるドタバタ劇を描いた錦絵シリーズが相次いで制作されます。大坂を描いた『滑稽浪花名所』は、歌川芳梅・歌川芳豊による五十景からなります。江戸・京都のシリーズと比較して、登場人物の動きがことさら面白おかしく描かれています。桜ノ宮では船上の女性が体勢を崩し、渡板が男性の顎にアッパーを決める場面が、西瓜売りの名所だった御堂穴門では、男性が西瓜の皮で滑って転ぶ様が描かれます。