木造僧形八幡神像

正平8年~9年(1353~1354) 壺井八幡宮蔵

黒韋威胴丸(壺袖付)

南北朝時代(14世紀)

壺井八幡宮蔵

胴丸は中世の甲冑の一種で、胴の前後を覆って、右脇で引き合わせて着用します。足の動きを妨げないつくりのため、もともとは大鎧を着た騎馬の上級武士に従う徒歩の下級武士が用いましたが、南北朝時代に入り、刀や薙刀などの武器を用いた徒歩による戦いが盛んになると、その軽快さから、上級武士にも好まれるようになりました。

本作は壺井八幡宮に伝来したもので、黒韋(濃い藍色に染めた鹿のなめし革)で小札を綴り合せて(威して)います。全体的な様式から、南北朝時代ごろの作品と考えられます。

太刀 銘安綱(号 天光丸)

平安時代後期

壺井八幡宮蔵

安綱は日本刀草創期を代表する刀工のひとりで、伯耆国(現在の鳥取県西部)を拠点としました。本作は江戸時代の『河内名所図会』の壺井八幡宮の項に「天光丸太刀」として紹介され、同じ鉄で制作した「鬼切丸」という名の太刀と同鉄で作られた雌雄の太刀であると記されています。

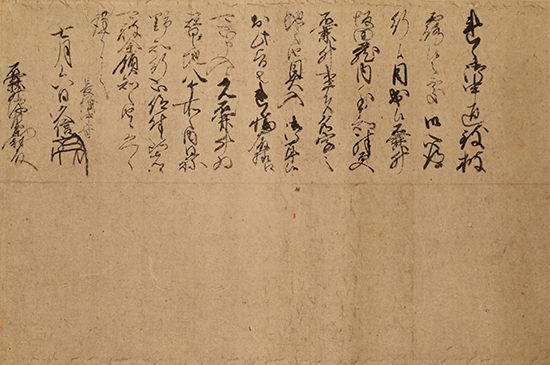

長久信折紙

(年未詳)7月6日付

壺井八幡宮蔵

畠山尚順(1475~1522)の家臣である長久信が壺井源左衛門尉に対し、源左衛門尉の領地に関する尚順の指示を伝えるものです。源左衛門尉は畠山氏に対し、特に壺井は「名字の地」であると訴えていますが、畠山氏は壺井に代わる別の地を与えようとしています。戦国時代の混乱のなか、在地の武士が領地を維持することが困難であった様子がうかがえます。

八幡太郎凱旋図(部分) 伝翠松画

明治時代(19世紀)

大阪歴史博物館蔵

「八幡太郎」源義家はその死後も理想化・神格化が進み、物語、絵画、唱歌など、様々な創作物で取り上げられました。『千載和歌集』には、義家が陸奥国に赴く際、勿来の関で花が散るのを見て詠んだという和歌が収められています。

本作は明治期の大阪で活躍した四条派系の画家・久保田桃水の弟子である翠松の作と伝わっており、四条派の特徴である柔らかな色彩と筆運びで、馬上の義家を描きます。奥に木戸と桜を配しており、『千載和歌集』に取材したものといえます。

八幡神は様々な性質を持つ神ですが、河内源氏などの武家からは武神として信仰されました。また神仏習合のもと、剃髪し袈裟を着た僧の姿(僧形八幡神)で表現することが行われました。本作もその一例で、現在は女神(伝神功皇后)像1躯、男神(伝仲哀天皇)像1躯、脇侍の童子像2躯(すべて重要文化財)とともに、壺井八幡宮の本殿に納められています。

これらの作品は、正平8年(1353)から翌年にかけて、仏師集団「円派」の一員と考えられる頼円・実円の手で作られたものです。令和元年(2019)に重要文化財に指定されて以来、関西での公開は本展がはじめてとなります。