(H25.5.8更新)

![]()

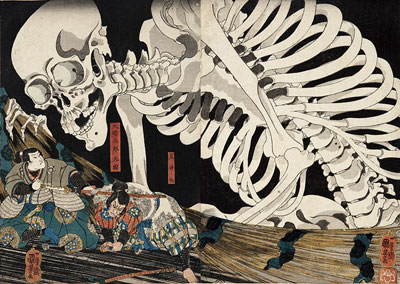

相馬の古内裏

歌川国芳 弘化期(1844~1847) 福岡市博物館蔵

殿中幽霊図

巨大な幽霊の出現におどろいた女性が、オーバーなリアクションで階段から転げ落ちる様子を描く。作者は円山応挙の孫弟子にあたる京都の絵師矢野夜潮(1782~1829)。表現に異様な醜さがなく、温和な筆運びと色彩を用いており、怖さよりも見る者に笑いを誘う幽霊図となっている。

伊藤若冲 江戸時代中期 福岡市博物館蔵

百年を経た器物には精霊が宿り、妖怪となる。これを付喪神という。闇の空間に白く浮かび上がるのは、琴や琵琶、石臼や茶釜、茶碗など。付喪神たちがぞろぞろと茶会にやって来るようだ。

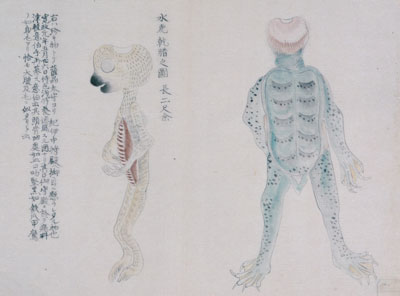

河童図

本館蔵

大坂の町人学者堀田龍之助(1819~1888)関係資料に含まれる河童図のうちの1枚。絵に記された墨書によると、長さ60センチほどの乾燥した河童を写したものである。河童の持ち主は鹿児島藩主と記され、大名の間でも珍しがられて好まれていたことがわかる。

江戸時代の戯作者山東京伝の『善知鳥安方忠義伝 』の一場面を浮世絵に仕立てた作品。平将門 の遺児たちが妖術を使って復讐をくわだてる物語。本作品には将門の娘、瀧夜叉姫 があやつる巨大な骸骨と戦う武士が描かれる。